- 공간명 풍산김씨 경남재(豐山金氏 敬楠齋)

- 주소 안동시 풍산면 오미동

풍산김씨 경남재(豐山金氏 敬楠齋)

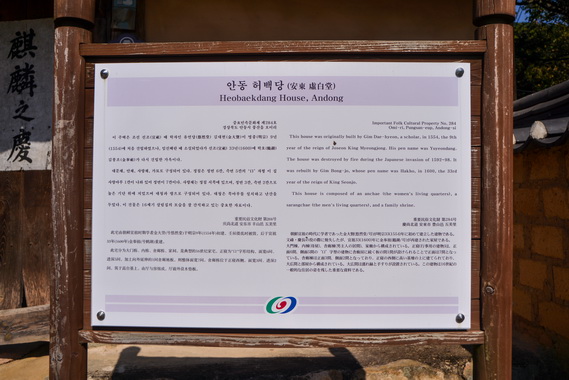

오미동의 풍산김씨(豊山金氏)는 고려 중기 인물인 김문적(金文迪)을 시조로 하고 있으며, 안동에서 지주적 기반을 형성하게 된 배경은 김안정(金安鼎)의 둘째 아들인 김자순(金子純)이 안동 풍산 오릉동(지금의 오미동)에 살기를 정한 데에서 비롯된다. 그러나 자순의 후손들은 이후에도 사환으로 서울에 거주하였는데, 허백당 김양진이 오릉동을 자주 출입하였다가 그의 아들 잠암 김의정이 을사사화 이후 안동으로 완전히 낙향하여 오릉동을 오무동으로 바꾸어 정착함으로 인해 명망세족으로 성장하는 기초를 닦았다. 그런데 정치적 환멸을 느낀 그는 아들에겐 벼슬하지 말고 농사나 지으면서 살라는 의미로 이름조차 ‘농(農)’으로 바꾸었다. 손자인 유연당(悠然堂) 김대현(金大賢)은 도연명(陶淵明)의 「음주飮酒」 시의 “동쪽 울타리 아래에서 국화를 캐노니 저 멀리 아득히 남산이 보이네. [採菊東籬下 悠然見南山]”에서 취하여 이웃 마을에 사는 김윤안(金允安)과 서로 호를 나누어서 김윤안은 동리(東籬)라 하고 김대현은 유연당이라 자호하기도 하였다. 김대현은 아홉 명의 아들을 두었는데, 이 중에 여덟째 김술조(金述祖)는 요절하였고 나머지 여덟 명은 학호(鶴湖) 김봉조(金奉祖, 1572~1630)·망와(忘窩) 김영조(金榮祖, 1577∼1648)·장암(藏庵) 김창조(金昌祖, 1581~1637)·심곡(深谷) 김경조(金慶祖, 1583~1645)·광록(廣麓) 김연조(金延祖, 1585~1613)·학사(鶴沙) 김응조(金應祖, 1587~1667)·학음(鶴陰) 김염조(金念祖, 1589~1652)·설송(雪松) 김숭조(金崇祖, 1598~1632)이다. 특이하게도 8형제 모두 진사시에 합격하였고 이들 중 5형제(봉조·영조·연조·응조·숭조)는 문과에 급제하자 인조 임금이 팔련오계지미(八蓮五桂之美)라 칭찬하고 마을 이름을 오무동에서 오미동으로 고치게 하고 마을 앞에 봉황려라는 문을 세우게 하였다. 이때부터 오미동의 풍산김씨는 미김(美金)으로 불리며 명망 있는 재지사족으로의 기반을 확고히 다지게 되었다. 8형제는 모두 현달하여 학호파·망와파·장암파·심곡파·광록파·학사파·학음파·설송파 등으로 분파되어 각기 파조를 이루었다. 8형제 가운데 김봉조·김경조·김숭조는 그대로 오미리에 세거하였고, 김영조·김창조·김응조는 영주에 살다가 그 후손들 중 제주목사를 지낸 노봉(蘆峯) 김정(金伯政, 1670∼1737)이 1696년(숙종22) 오전리에 살고 있던 삼종형(三從兄) 김성(金伯星, 1661~1724)에게 인사차 들렀다가 풍수가 너무 좋아서 오록에 터를 잡아 후손들이 세거하였다. 김연조의 후손들은 예천 벌방리에 터전을 잡았으며 김염조는 재종숙 둔곡(遁谷) 김수현(金壽賢, 1565∼1653)에게 출계(出系)하여 경기도 파주로 이거하였다.김의정(金義貞, 1495~1547)의 본관은 풍산(豐山), 자(字)는 공직(公直), 호는 잠암(潛庵), 또는 유경당(幽敬堂)이다. 아버지는 허백당(虛白堂) 김양진(金楊震)이고 어머니는 양천허씨(陽川許氏)로 서울 장의동에서 태어났다. 어려서부터 책을 읽기 좋아하여 『심경』, 『근사록』 등을 즐겨 읽었으며 특히 『소학』을 신명으로 받들었는데 뒷날 대윤(大尹)과 소윤(少尹)의 일파와 맞서 사림성향의 행동을 보인 것도 이때 비롯된 학문적 영향에서 기인한 듯하다. 1501년 7세의 어린 나이에 어머니를 여의는 충격이 있었으나 독서를 게을리 하지 않아 8~9세에 이미 글을 지을 줄 알았다. 1516년(중종 11) 진사시에 합격하여 성균관에 들어가서 모재(慕齋) 김안국(金安國)ㆍ용재(容齋) 이행(李荇) 등과 교유하였다. 1526년(중종 21) 문과에 급제하여 홍문관정자에 임용되었으며 이듬해 저작, 박사, 수찬을 거쳐 1529년 6월 사간원정언이 되었다. 1531년 홍문관수찬으로 있으면서 올린 차자(箚子) 때문에 파직되어 풍산 별서로 돌아왔다가 1539년에 공조좌랑으로 복직되었다가 그해 겨울 예조정랑으로 보임되었다. 1541년에 군기시첨정이 되었고 1543년에 홍문관수찬, 승문원교감이 되었으며, 1544년에 훈련원부정이 되었다가 1545년 종부시첨정 겸 춘추관편수관이 되었다. 1545년 7월에 인종이 갑자기 승하하자 병을 핑계로 관직에서 물러나 고향으로 돌아왔다. 그러다가 1547년 인종의 종제(終制)에 곡을 하다 병을 얻었지만 치료를 거부하여 10월 13일 운명하였다. 1859년 이조판서에 추증되었고 1863년에 정간(靖簡)의 시호를 받았다가 1864년 문정(文靖)으로 개시하였다. 김의정은 절의와 문장으로 이름이 났는데, 퇴계 이황은 그의 시에 대해서 높이 평가하였고, 지정(止亭) 남곤(南袞)은 평소 타인의 문장에 대해서 인정하는 바가 없었으나, 김의정에 대해서 “김 아무개의 뛰어난 재주는 마땅히 후진의 제일이다.”라고 칭송하였다. 동고(東皐) 이준경(李浚慶)은 십여 년을 같은 방을 사용하였는데, 늘 “이 사람은 매우 청백(淸白)하고 성품 또한 강직하며 환란을 당했을 때는 옛날 절의를 세운 사람에 뒤지지 않는다.”라고 하였다. 청음(淸陰) 김상헌(金尙憲)은 “잠암의 문장과 절의는 모두 세상에서 불후할 것이다.”라고 하였다. 또 『안동읍지』와 『영가지』에도 절의와 행실이 세상에 이름났다고 기록하고 있다. 한편 그의 문집에는 23편의 부(賦)가 있을 정도로 부(賦)에 특장을 지니고 있는데, 이 중에 「천형부踐形賦」에 대해서 정암(靜庵) 조광조(趙光祖)는 “문장과 논리가 모두 지극한 경지에 이르렀다.”고 감탄하였고, 호음(湖陰) 정사룡(鄭士龍)은 그의 「기강부紀綱賦」를 읽고서 “이와 같은 작품은 논리가 매우 훌륭하니, 평소 실천의 독실함을 볼 수 있다. 이와 같은 작품은 백 년 이래에 거의 없을 것이다.”라고 하였다.팔연오계(八蓮五桂) 이후 문과 급제자 중 죽봉(竹奉) 김간(金侃, 1653~1735), 독산(獨山) 김종규(金宗奎, 1765~1830), 낙애(洛厓) 김두흠(金斗欽, 1804~1877)은 심곡공의 후손이며, 왜적에 항거하여 독립운동에 뛰어든 추강 김지섭(秋剛 金祉燮)의사는 설송공의 후손이다. 현재 오미동에는 학호 후손이 10여호, 심곡공 후손이 40여호, 설송공 후손이 30여호가 살고 있다. 그리고 마을에는 유연당 9부자가 글 읽던 죽암서당, 위패를 모신 추원사, 후손들이 공부하던 도림강당, 풍산김씨종택(민속자료 38호), 영감댁(민속자료 39호), 참봉댁(중요민속자료 179호), 죽봉사당, 마을회관으로 사용되던 화수당 등 많은 고건축이 남아 있다. 유경당종택은 임진왜란 때에 소실되었다가 김대현의 장자인 김봉조가 1600년 다시 건립한 것으로 오미동 풍산김씨의 큰 종가이다. 오미동 앞산의 이름은 검무산이고 뒷산은 독지미 또는 구을산이라고도 한다. 종택은 마을의 동북쪽 제일 위, 바로 산기슭 아래에 자리를 잡고 있다. 건물의 구성은 대문채와 몸채인 ㅁ자집, 그 좌측에 있는 아랫 사랑채와 ㅁ자집 뒤에 있는 사당으로 이루어져 있다. 대문채는 정면 3칸, 측면 1칸의 맞배지붕 건물로 중앙에 쌍여닫이널문으로 대문을 달고, 그 좌우에는 방과 광을 꾸몄다. ㅁ자집은 정면 8칸, 측면 7칸의 규모로 1m 50cm의 기단을 쌓아 안채와 바깥채를 구성하고 지붕을 팔작기와로 연결하였다. 오미마을 입구에 ‘풍산김씨안동지구화수회’ 간판이 걸린 조그만 건물이 보인다. 화수당은 오미마을에 신교육을 연 오릉학술강습회로 한학자 김이섭이 세운 사설학원이다. 죽암서실, 도림강당, 화수당은 이전하였으며 마루방 들보 중앙에 게시된 편액은 추사 김정희의 글씨라 하며 1925년 재단재산으로 풍북사립보통학교(풍북초등)를 세웠고 지금은 동사(洞舍)이자, 화수회 장소로 자제들을 가르치는 양몽재로 활용하고 있다. 학남유거(學南幽居 영감댁)은 1759년(영조 35)에 규장각직각 김상목이 ㄱ자형으로 안채 8칸을 세웠고 1826년(순조 26) 손자인 참지중추부사를 지낸 학남 김중우가 ㄴ자형의 건물을 증축하였으며 학남의 아들 낙애 김두흠이 승정원 동부승지 벼슬을 지냄으로 영감댁이라 부르게 되었다. 허백당종택 입구 좌측편에 위치한다. 학남은 유연당의 넷째 심곡 김경조의 7세손인 미곡 김종석의 장자이다. 학암고택(鶴巖古宅 참봉댁)은 미곡 김종석의 둘째 학암 김중휴가 분가할때 건립한 주택으로 학암이 조산대부 제릉참봉을 지냈기 때문에 참봉댁이라 불렀다.5칸 행랑채에 솟을대문이 있고 마당을 지나면 ㅁ자형 안채가 남향을 하고 오른쪽 곳간이 4칸이 병렬배치 마당 동편에 3칸의 사랑채가 서향으로 배치되어 있었다. 종택 입구에는 독립운동가 근전 김재봉(심곡의 13세손)의 어록비가 있으며 1917년 오릉강습소를 개설하여 계몽운동을 전개하였다. 1919년 만주일보 기자로 일하다가 1920년 만주일보 폐간 후 독립신문 등 문서를 대구지역에 보급시키려다 체포당해 1921년 9월 출옥 후 만주로 망명했다. 1922년 1월 모스크바극동민족대회 참석했으며, 1923년 꼬르뷰로(고려공산당 중앙총국) 참석해 이해 5월 꼬르뷰로 국내 파견원으로 선입되었다. 1925년 4월 조선공산당 창립대회를 개최했고 12월 일본경찰에 체포당해 징역 6년을 복역했으며, 1931년 11월에 서대문형무소에서 출옥, 1944년 3월 22일에 별세하였다. 2005년에 건국훈장 애국장 추서, 2006년에 어록비를 제막했다.

참고문헌

- 성백효 『국역잠암선생일고』 해제, 한국국학진흥원, 2008.

- 한국국학진흥원, 『한국의 편액』 Ⅱ, 2015.

- 한국국학진흥원 유교문화박물관, 『민심을 보듬고 나라를 생각하며』, 제10회 기탁문중 특별전(풍산김씨 허백당 문중), 2013.

- 한국국학진흥원 유교넷 유교역사관(http://www.ugyo.net) 『서소선생문집』 상세해제

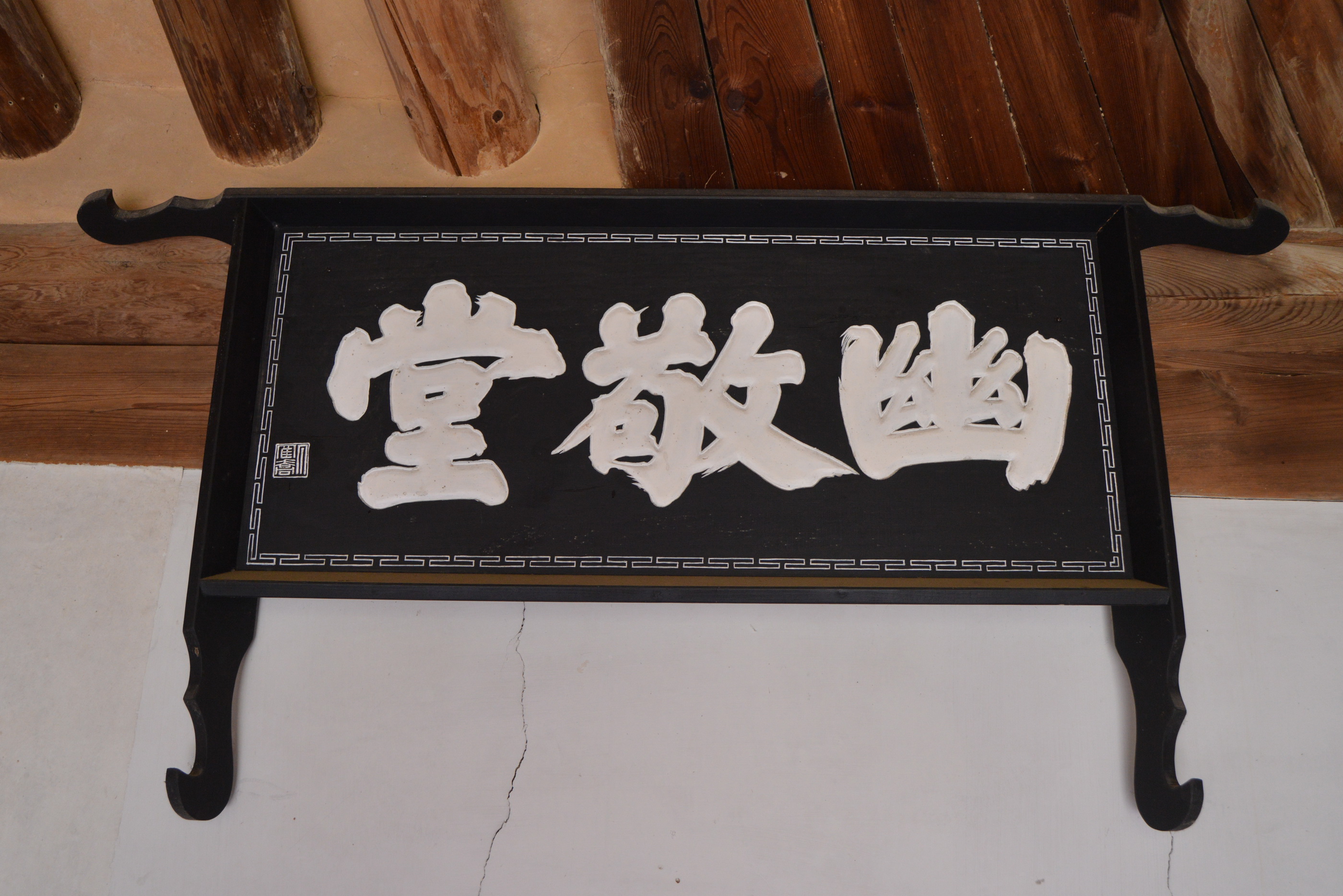

풍산김씨 경남재(豐山金氏 敬楠齋) 현판 근접