- 공간명 성산이씨 응와종택(星山李氏 凝窩宗宅)

- 주소 경북 성주군 가천면 신계리

성산이씨 응와종택(星山李氏 凝窩宗宅)

성산이씨 응와종택(星山李氏 凝窩宗宅)

이원조(李源祚, 1792∼1872)의 본관은 성산(星山), 초명(初名)은 영조(永祚), 자는 주현(周賢), 호는 응와(凝窩)·취송(鷲松)·호우(毫宇), 시호는 정헌(定憲)이다. 아버지는 사헌부장령을 지낸 이규진(李奎鎭)이고 생부는 생원 이형진(李亨鎭)이다. 8세에 학업을 시작하여 2년 만에 『주역』을 제외한 사서이경(四書二經)에 모두 통달하여 문의(文義)에 막힘이 없었다. 15세 때 처향(妻鄕)인 상주(尙州)에서 처숙(妻叔)인 매은(梅隱) 조승수(趙承洙, 1760~1830)에게 『대학』과 『중용』을 체계적으로 배우고, 18세에 증광문과(增廣文科)에 최연소로 급제하였고, 이해 겨울에 승정원가주서(承政院假注書)로 벼슬을 시작하였다. 승정원(承政院)에 출사하였고, 1817년(순조 17) 전적을 거쳐 예조(禮曹)·병조(兵曹)의 좌랑에 승진, 이듬해 사헌부지평(司憲府持平)에서 이조낭관(吏曹郎官)이 되었으나 부임하지 않았다. 1826년(순조 26) 성균관직강(成均館直講)에서 경성현감에 임명되고 1832년(순조 32) 사서를 거쳐 1836년(헌종 2) 정언으로 실록편수관을 겸했다. 1839년(헌종 5) 장령에 올라 군자감정(軍資監正)이 되고 이듬해 강릉부사에 임명되어 삼정폐소를 설치하여 조세와 부역을 경감하는 등 선정을 베풀었다. 1841년(헌종 7) 제주목사가 되어 삼천숙을 세워 교학을 장려하고 굶주린 백성을 구제하였다. 1843년(헌종 9) 형조참의, 우부승지·좌부승지를 역임하고 1850년(철종 1) 경주부윤이 되었다가 1856년(철종 7) 병조참판에 올랐다. 1865년(고종 2) 한성판윤이 되고 이듬해 공조판서에 승진, 1869년(고종 6) 정헌대부, 1871년(고종 8) 숭정대부에 올랐다. 이원조는 퇴계학파의 학자들과 종유하면서 주자와 퇴계를 학문적 모범으로 삼았으나, 남명(南冥) 조식(曺植)을 중심으로 하는 남명학파의 학풍에도 관심을 보였을 뿐만 아니라 기호학파의 성리설까지 수용하여 장점을 인정하기도 하였다. 이원조의 학문 형성에 영향을 끼친 인물로는 정재(定齋) 류치명(柳致明, 1777~1861)이 있다. 이원조는 25세 때에 안동으로 가서 동암(東巖) 류장원(柳長源, 1724~1796)의 제자인 호곡(壺谷) 류범휴(柳範休, 1744~1823)를 뵙고 수정재(壽靜齋) 류정문(柳鼎文, 1782~1839)과 정재 류치명과 종유하여 이상정(李象靖) 학통의 지결(旨訣)을 질의하였다. 류치명은 대산(大山) 이상정의 외손이자 당시 퇴계 학통의 주리파를 대표하던 학자였다. 이원조는 류치명과 수차례에 걸쳐 학문적인 토론을 하였고, 류치명 역시 「만귀정기(晩歸亭記)」를 지어주기도 하였다.

한개마을은 경상북도 성주군 월항면 대산 1리에 위치한 조선 초기에 형성된 문화재 한옥 마을로, 중요민속문화재 제255호로 지정되었다. 조선 세종 때 진주목사를 역임한 이우(李友)가 1450년경에 입향한 이래 560여 년을 내려오면서 성산이씨(星山李氏)가 모여 사는 전통 씨족 마을이다. 다수의 전통 한옥이 보전되어 있으며, 경상북도 문화재로 지정된 건축물이 9개 동에 이른다. 한개마을은 월봉(月峯) 이정현(李廷賢, 1587∼1612) 때에 와서 성산이씨의 씨족 마을로 온전히 자리 잡는다. 이정현에게는 외아들 이수성(李壽星, 1610∼1672)이 있었는데, 이수성은 달천·달우·달한·달운 등 네 아들을 두었다. 그들은 모두 마을에 정착하여 각각 백파(伯派)·중파(仲派)·숙파(叔派)·계파(季派)의 파시조가 되었고, 각 파의 자손들이 마을 공간을 본격적으로 일궜다. 따라서 이 마을이 성산이씨의 씨족 마을로 번성한 것은 이수성 때인 17세기 중엽부터라고 할 수 있다. 이 마을이 번창했을 때는 100호가 넘었다고 하나, 현재는 69호의 집이 있다. 마을을 구성하는 집들 가운데 하회댁은 1750년경에 지어졌으며, 교리댁·북비고택·한주종택은 1700년대 후반에 그리고 다른 큰 한옥들은 대개 1800년대에 건축되었다. 6·25전쟁 때 큰 피해를 입어 여러 채의 한옥이 파손되거나 완전히 소실되었다. 과거에 한개마을은 대체로 안길을 기준으로 다섯 부분으로 나뉘었다. 주거지의 뒤쪽 중앙부를 ‘한개’ 또는 ‘윗마’라고 부르고, 그 동쪽과 서쪽을 각각 동녘, 서녘이라 했다. 그리고 진사댁 앞의 동서 방향 길 주변은 도촌, 그 아래는 ‘아랫막’ 또는 ‘아랫마’라고 불렀다. 이 마을에 뿌리를 내린 성산이씨의 네 파는 모두 자손을 두었고 차남 이하의 자식들은 분가하여 출향하였다. 그런데 네 파의 자손들은 뒤섞여 살지 않고, 대체로 같은 파에 속하는 집끼리 모여 살았다. 대체로 윗마와 서녘에는 백파와 숙파의 자손들이, 동녘·도촌·아랫막에는 계파의 자손들이 무리를 이루었다. 그 결과, 네 파 중 가장 번성하여 학문적으로 또 사회경제적으로 우월한 사람들이 산 윗마와 서녘에는 격식을 갖춘 한옥들이 많이 지어졌다. 반면 그 밖의 공간에는 일반 민가들이 큰 비중을 차지한다. 한개마을에는 첨경재(瞻敬齋), 월봉정(月峯亭: 한천서당寒川書堂), 서륜재(敍倫齋), 일관정(一貫亭), 귀락정(歸洛亭: 여동서당餘洞書堂) 등 다섯 동의 재실이 있어 한주(寒洲) 이진상(李震相) 등 많은 선비가 살던 마을의 품격을 느낄 수 있다.

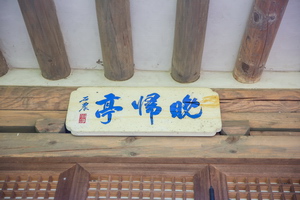

한개마을의 이야기 중에 빠트릴 수 없는 것이 있는데, 다름 아닌 북비고택(北扉故宅)이다. 이곳의 주인은 조선 영조 때 사도세자의 호위무관이었던 돈재(遯齋) 이석문(李碩文, 1713~1773)이다. 그가 1762년(영조 38) 선전관으로 있을 때 창경궁 휘녕전으로 거동하는 영조를 배종하였다. 영조가 사도세자가 갇혀 있는 뒤주 위에 큰 돌을 올려놓으라고 하자 “신은 죽더라도 명을 받들 수 없습니다”라고 하였다. 이튿날 곤장 50대를 맞고 삭탈관직을 당하여 고향인 한개마을로 내려와 지조를 지키며 살았다. 그런데 김상로(金尙魯), 홍계희(洪啓禧) 등이 그의 집 앞을 왕래하자 이것이 보기 싫어 남문을 뜯어 북쪽으로 옮기고는 ‘북비(北扉)’라 편액하였다. 1799년(정조 23) 그의 손자이자 이원조의 아버지가 알성시에 장원으로 급제하자 정조가 “너의 조부가 세운 공이 가상하도다”라 하였고, 영의정 채제공(蔡濟恭)에게는 “북비가 아직도 있는가?”라고 하였다.

참고문헌

한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』

한국국학진흥원, 『성산이씨 응와종택』, 한국국학진흥원 소장 국학자료목록집14, 2013

「포천산수기(布川山水記)」, 『응와집(凝窩集)』 권15

한개마을은 경상북도 성주군 월항면 대산 1리에 위치한 조선 초기에 형성된 문화재 한옥 마을로, 중요민속문화재 제255호로 지정되었다. 조선 세종 때 진주목사를 역임한 이우(李友)가 1450년경에 입향한 이래 560여 년을 내려오면서 성산이씨(星山李氏)가 모여 사는 전통 씨족 마을이다. 다수의 전통 한옥이 보전되어 있으며, 경상북도 문화재로 지정된 건축물이 9개 동에 이른다. 한개마을은 월봉(月峯) 이정현(李廷賢, 1587∼1612) 때에 와서 성산이씨의 씨족 마을로 온전히 자리 잡는다. 이정현에게는 외아들 이수성(李壽星, 1610∼1672)이 있었는데, 이수성은 달천·달우·달한·달운 등 네 아들을 두었다. 그들은 모두 마을에 정착하여 각각 백파(伯派)·중파(仲派)·숙파(叔派)·계파(季派)의 파시조가 되었고, 각 파의 자손들이 마을 공간을 본격적으로 일궜다. 따라서 이 마을이 성산이씨의 씨족 마을로 번성한 것은 이수성 때인 17세기 중엽부터라고 할 수 있다. 이 마을이 번창했을 때는 100호가 넘었다고 하나, 현재는 69호의 집이 있다. 마을을 구성하는 집들 가운데 하회댁은 1750년경에 지어졌으며, 교리댁·북비고택·한주종택은 1700년대 후반에 그리고 다른 큰 한옥들은 대개 1800년대에 건축되었다. 6·25전쟁 때 큰 피해를 입어 여러 채의 한옥이 파손되거나 완전히 소실되었다. 과거에 한개마을은 대체로 안길을 기준으로 다섯 부분으로 나뉘었다. 주거지의 뒤쪽 중앙부를 ‘한개’ 또는 ‘윗마’라고 부르고, 그 동쪽과 서쪽을 각각 동녘, 서녘이라 했다. 그리고 진사댁 앞의 동서 방향 길 주변은 도촌, 그 아래는 ‘아랫막’ 또는 ‘아랫마’라고 불렀다. 이 마을에 뿌리를 내린 성산이씨의 네 파는 모두 자손을 두었고 차남 이하의 자식들은 분가하여 출향하였다. 그런데 네 파의 자손들은 뒤섞여 살지 않고, 대체로 같은 파에 속하는 집끼리 모여 살았다. 대체로 윗마와 서녘에는 백파와 숙파의 자손들이, 동녘·도촌·아랫막에는 계파의 자손들이 무리를 이루었다. 그 결과, 네 파 중 가장 번성하여 학문적으로 또 사회경제적으로 우월한 사람들이 산 윗마와 서녘에는 격식을 갖춘 한옥들이 많이 지어졌다. 반면 그 밖의 공간에는 일반 민가들이 큰 비중을 차지한다. 한개마을에는 첨경재(瞻敬齋), 월봉정(月峯亭: 한천서당寒川書堂), 서륜재(敍倫齋), 일관정(一貫亭), 귀락정(歸洛亭: 여동서당餘洞書堂) 등 다섯 동의 재실이 있어 한주(寒洲) 이진상(李震相) 등 많은 선비가 살던 마을의 품격을 느낄 수 있다.

한개마을의 이야기 중에 빠트릴 수 없는 것이 있는데, 다름 아닌 북비고택(北扉故宅)이다. 이곳의 주인은 조선 영조 때 사도세자의 호위무관이었던 돈재(遯齋) 이석문(李碩文, 1713~1773)이다. 그가 1762년(영조 38) 선전관으로 있을 때 창경궁 휘녕전으로 거동하는 영조를 배종하였다. 영조가 사도세자가 갇혀 있는 뒤주 위에 큰 돌을 올려놓으라고 하자 “신은 죽더라도 명을 받들 수 없습니다”라고 하였다. 이튿날 곤장 50대를 맞고 삭탈관직을 당하여 고향인 한개마을로 내려와 지조를 지키며 살았다. 그런데 김상로(金尙魯), 홍계희(洪啓禧) 등이 그의 집 앞을 왕래하자 이것이 보기 싫어 남문을 뜯어 북쪽으로 옮기고는 ‘북비(北扉)’라 편액하였다. 1799년(정조 23) 그의 손자이자 이원조의 아버지가 알성시에 장원으로 급제하자 정조가 “너의 조부가 세운 공이 가상하도다”라 하였고, 영의정 채제공(蔡濟恭)에게는 “북비가 아직도 있는가?”라고 하였다.

참고문헌

한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』

한국국학진흥원, 『성산이씨 응와종택』, 한국국학진흥원 소장 국학자료목록집14, 2013

「포천산수기(布川山水記)」, 『응와집(凝窩集)』 권15

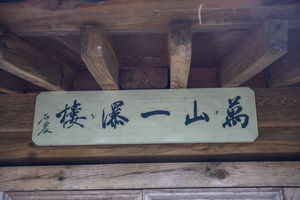

성산이씨 응와종택(星山李氏 凝窩宗宅)

성산이씨 응와종택(星山李氏 凝窩宗宅) 관리동에서 바라본 만귀정 전경 일부