- 공간명 봉화 법전 진주강씨 입재문중(奉化 法田 晉州姜氏 立齋門中)

- 주소 경북 봉화군 법전면 법전리 168

봉화 법전 진주강씨 입재문중(奉化 法田 晉州姜氏 立齋門中)

관련편액

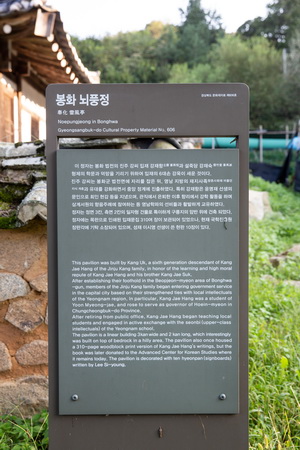

뇌풍정(雷風亭)

성잠서실(星岑書室)

봉화 법전 진주강씨 입재문중(奉化 法田 晉州姜氏 立齋門中)

뇌풍정(雷風亭)은 경상북도 봉화군 법전면 법전리 성잠마을에 위치해 있으며, 영남 지역에서 재지사족으로 자리 잡고 있는 기호학파 노론계열인 봉화 법전의 진주강씨(晉州姜氏) 입재(立齋) 강재항(姜再恒, 1689~1756)과 설죽당(雪竹堂) 강재숙(姜再淑, 1677~1758) 형제의 유덕을 추모하기 위하여 7대손 료육재(了育齋) 강욱(姜金+昱, 1866~?)이 1907년에 건립하였다.강재항의 자는 구지(久之), 호는 입재(立齋) 또는 뇌풍거사(雷風居士)이며, 1689년(숙종 15) 9월 28일에 경상북도 봉화군 법전리 성잠촌에서 태어났다. 벼슬은 묘천, 수천, 중훈대부를 지냈으며, 문성공 명재(明齋) 윤증(尹拯)의 문인이다. 저서로는 20권 10책의 『입재선생문집(立齋先生文集)』과 『추원록(追遠錄)』 5권이 있다. 강재숙의 자는 청보(淸甫), 호는 설죽당(雪竹堂)이며, 1728년(영조 4)에 창의하여 격문을 여러 읍에 돌리니 안무사(安撫使) 박사수(朴師洙)가 심히 탄복하였다는 기록이 있다. 또한 『산재차록(山齋箚錄)』을 저술였으며, 문집으로 『설죽당집(雪竹堂集)』이 있다. 강재항의 조부는 도은(陶隱) 강각(姜恪)이고, 선고(先考)는 도은의 2자(二子)로 통정대부좌승지로 증직된 잠계(潛溪) 강우(姜郵)이다. 강재항의 모는 진성이씨(眞城李氏)로 문순공 퇴계 선생 중형 이징(李澄)의 현손 이장형(李長亨)의 손녀이며, 처부는 이세준(李世俊)이다.뇌풍정에는 『입재집(立齋集)』 원목판 10여 매가 소장되고 있으며, 성재(省齋) 이시영(李始榮)이 쓴 편액이 있다. 뇌풍정은 태백산 대현에서 소백산을 이룬 문수산 준령을 만든 서남 방향과 명산, 일월·청량산을 이룬 동남 방향으로 갈라진 분기점인 서벽 춘양을 지나 법전리 성잠촌에 자리 잡고 있다. 뇌풍정 앞으로는 비파산이 솟아 있고 뒤로는 내장산이 병풍처럼 둘러 있는 명지이다. 성잠촌은 입재 강재항의 큰 할아버지 잠은공(潛隱公) 강흡(姜恰)과 할아버지 도은 강각 두 형제가 1636년(인조 14) 병자호란 때 양친 부모를 모시고 태백산 아래 성잠촌에 처음 들어와 거처를 정한 유서 깊은 곳이다. 뇌풍정에는 좌로부터 성잠서실(星岑書室), 뇌풍정(雷風亭), 설죽당(雪竹堂)이라는 편액이 걸려 있는데, 글씨는 성재(省齋) 이시영(李始榮)이 쓴 것이다. 이시영의 본관은 경주(慶州)이고, 본명은 성흡(聖翕), 호는 성재(省齋)·시림산인(始林山人)이다. 1869년(고종 6) 서울 저동에서 태어났다. 1885년(고종 22) 사마시에 급제, 1886년(고종 23) 가주서, 1887년(고종 24) 형조좌랑을 거쳐, 1888년(고종 25) 세자익위사익위로서 서연관이 되었다. 1891년(고종 28) 증광문과에 병과로 급제, 부승지에 이어 우승지에 올라 내의원·상의원의 부제조를 겸하고, 다시 참의내무부사·궁내부수석참의를 역임하였으나, 1896년(고종 33) 장인인 김홍집(金弘集)이 살해되자 사직하였다. 1905년 외부교섭국장에 재등용되고, 1906년 평남관찰사로 나갔다가 1908년 한성재판소장·법부민사국장·고등법원판사 등을 역임하였다. 1910년 일본에 국권을 빼앗기자 만주로 망명하여 류허현에서 신흥강습소[뒤의 신흥무관학교]를 설립, 독립군 양성에 힘쓰다가 1919년 4월 상하이에서 임시정부가 수립되자 법무총장·재무총장을 역임하였다. 1929년에는 한국독립당 창당에 참가하여 초대 감찰위원장에 피선되었고, 1933년 임시정부 직제 개정 때 국무위원 겸 법무위원이 되어 독립운동을 계속하다가 1945년 8·15광복과 더불어 귀국하였다. 그 뒤 대한독립촉성회 위원장으로 활약하다가 1948년 대한민국 정부가 수립된 뒤 이승만 대통령과 함께 제헌국회에서 초대 부통령에 당선되었다. 새로운 국가 건설을 위하여 헌신하였으나 이승만 대통령의 견제와 실정으로 뜻을 펴지 못하다가 1951년 거창 양민학살 사건과 국민방위군 사건을 계기로 이승만 정부의 실정과 부패를 성토하는 ‘국민에게 고한다’라는 성명서를 국회에 전달하고 부통령직을 사임하였다. 이후 1953년 4월 17일 피난지인 부산에서 노환으로 사망하였다. 장례는 국민장을 치른 뒤 서울의 정릉 남쪽에 안장되었다가 1964년 지금의 강북구 수유동 73-3번지로 이장되었다. 이시영은 이른바 삼한갑족(三韓甲族)이라 불리던 명문가의 후손으로서 일제에 국권을 빼앗긴 뒤 형 건영(健榮)·석영(石榮)·철영(哲榮)·회영(會榮), 동생 호영(頀榮)과 함께 6형제가 전 재산을 바쳐 독립운동에 투신한 집안으로 유명하며, 정부 수립 후인 1949년 건국훈장 대한민국장을 받았다. 대종교(大倧敎) 활동에도 힘써 사교교질·원로원장 등을 맡았으며, 저서로는 『감시만어(感時漫語)』가 있다.

참고문헌

- 한국학중앙연구원-향토문화전자대전

- 한국국학진흥원, 『한국의 편액2』, 한국국학진흥원, 2016유교넷(http://www.ugyo.net/)봉화군수, 『편액, 봉화 선비의 꿈을 새기다』, 청량산박물관, 2017봉화일보 인터넷뉴스(http://www.bonghwanews.co.kr)

- http://www.bonghwanews.co.kr/default/article_print.htm?board_data=aWR4JTNEMTI1Mjk=%7C%7C&search_items=cGFydF9pZHglM0QxMjQ=%7C%7C

봉화 법전 진주강씨 입재문중(奉化 法田 晉州姜氏 立齋門中)

봉화 법전 진주강씨 입재문중(奉化 法田 晉州姜氏 立齋門中) 뇌풍정 측면 풍경