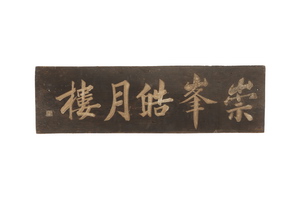

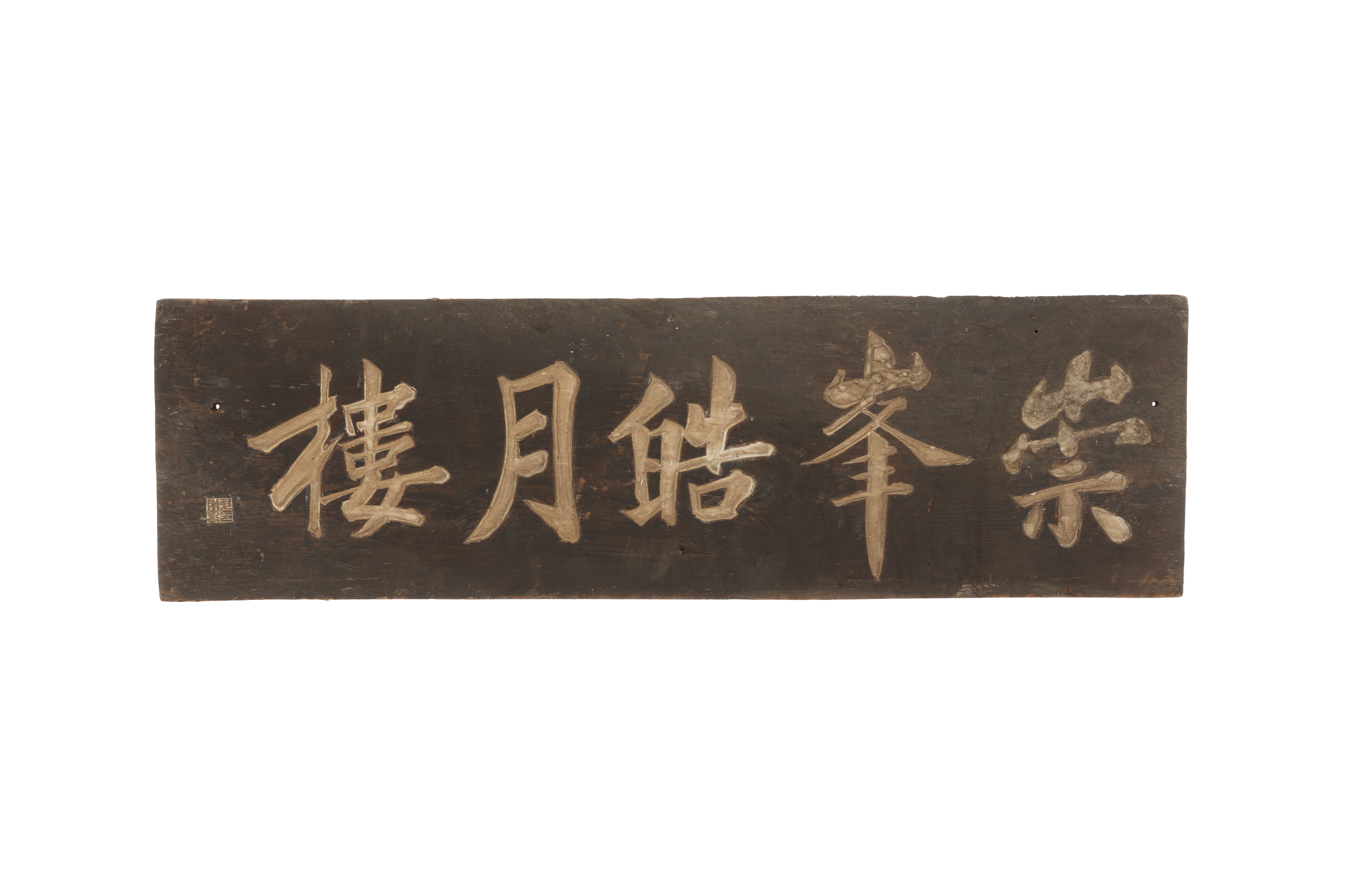

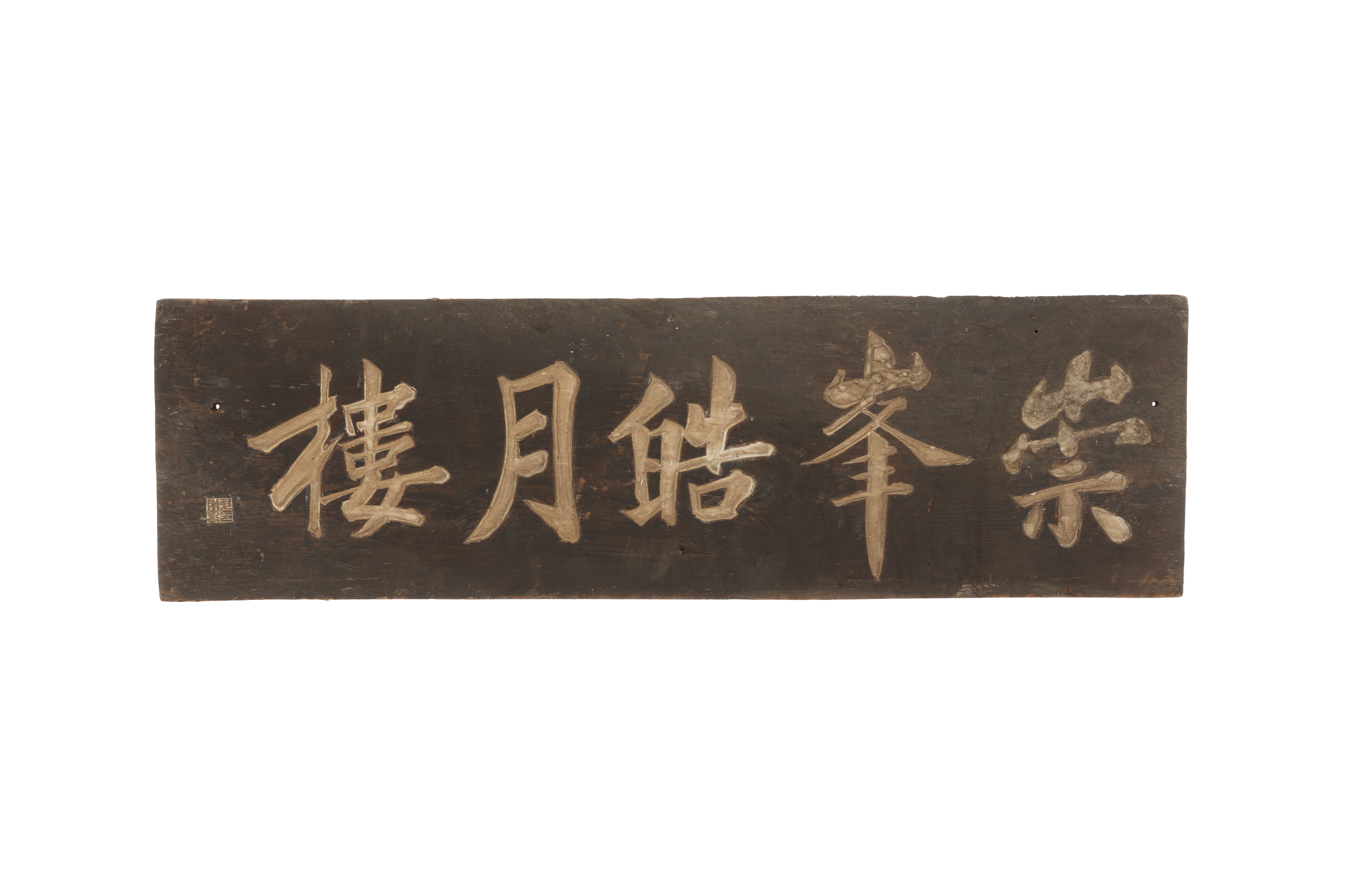

- 자료명 숭봉호월루(崇峯皓月樓)

- 글자체 해서(楷書)

- 크기 26.3×90.2

- 건물명 숭봉호월루(崇峯皓月樓)

- 공간명 성산이씨 홍와종택(星山李氏 弘窩宗宅)

- 서예가

- 위치정보 경북 고령군 고령읍 본관리

숭봉호월루(崇峯皓月樓)

숭봉호월루(崇峯皓月樓)

숭봉호월루(崇峯皓月樓)는 홍와(弘窩) 이두훈(李斗勳, 1856~1918)이 경상북도 고령군 고령읍 본관리에 건립한 서쪽 누(樓)의 편액이다. 이 편액은 성산이씨(星山李氏) 홍와종택(弘窩宗宅)에서 기탁한 것으로, 편액의 크기는 가로 90.2㎝, 세로 26.3㎝이다. ‘숭봉호월(崇峯皓月)’은 ‘높은 산과 밝은 달’이라는 말로, 아름다운 자연을 만끽하며 심신을 수양하고자 하는 의미이다. 이수인(李洙寅)이 이두훈의 죽음을 애도하는 만시에서 다음과 같이 읊조렸다.

한주(寒洲)에게 심학을 배울 당시에

동방의 끊어진 학문을 다시 일으켰네.

수많은 제자들에게 기맥을 전하니

한 줄기 학맥이 숭산(崇山)처럼 높구나.

나의 집이 그대의 정자와 가까워서

아침저녁으로 책을 들고 배우러 갔었네.

외로운 이내 마음

그때 많이 배우지 못함이 한스럽네.

내산(乃山) 남쪽의 한 곡조 상엿소리

우리 사림(士林)의 운수가 다하려 하네.

용과 범이 도망하여 상전벽해 되었으니

외로운 난새와 고니가 슬프게 우는구나.

관동마을은 현재 고령군 대가야읍 본관 1리에 속해 있는 아늑한 시골 마을이다. 마을 앞으로는 푸르른 들판들 사이로 소가천이 흐르고 있으며, 뒤에는 용수봉이 몇 개의 골짜기를 뻗어 마을을 형성하고 있다. 이곳은 성산이씨의 14세손 이여충(李汝忠)을 파시조(派始祖)로 하는 인주공파(仁州公派)의 집성촌이다. 이여충의 아들 송오(松塢) 이사징(李士澄, 1418~1454)은 세종 때 문과에 급제하여 사간원헌납(司諫院獻納)을 지냈으며, 성주(星州)에서 이곳으로 이거(移居)하여 터를 잡았다. 당시 벼슬을 하는 사람이 많이 나올 수 있도록 관동방(館洞坊)을 설치하였으며, 그 뒤 마을은 관동(館洞), 관골, 관곡으로도 불리었다. 후손들은 570여 년 동안 대대로 관동마을에 정착하여 ‘관동삼포(館洞三圃)’라 불리는 죽포(竹圃) 이현룡(李見龍, 1580~1654), 국포(菊圃) 이문룡(李文龍, 1584~1655), 매포(梅圃) 이택룡(李澤龍, 1588~1620) 등 많은 인물이 배출되었다. 이두훈 사후에 내산서당에서 이두훈의 문집인 『홍와문집(弘窩文集)』을 간행하기도 하였다.

글씨는 석촌(石邨) 윤용구(尹用求, 1853∼1939)가 쓴 행서체이다. 높게 솟은 산을 마주 대한 듯한 ‘峯(봉)’ 자가 그 우뚝함을 자랑하며 당당하게 서 있다. 하늘 높이 떠 있는 달이 고운 빛을 발하는 듯 ‘月(월)’ 자가 넉넉하게 자리하고 있다. 빼어난 산과 밝은 달을 형용하는 ‘崇(숭)’ 자와 ‘皓(호)’ 자는 소박한 모습으로 스스로를 드러내기보다는 자신의 역할을 차분히 수행하는 모습이다. 나무를 잘 다듬어 짱짱하게 결구한 모양인 듯한 ‘樓(루)’ 자 또한 돋보이려 하지 않고 낮은 자세로 겸손하게 자리했다. 키가 작고 큰 글씨가 섞여 반복하며 이루어낸 조화가 마치 한 폭의 풍경화를 대하는 듯하다. 굵고 가는 획이 적절히 섞여서 산간에 많은 나무와 꽃과 새가 섞이고 모여 무늬를 만들고 있음을 실증적으로 보여준다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

한주(寒洲)에게 심학을 배울 당시에

동방의 끊어진 학문을 다시 일으켰네.

수많은 제자들에게 기맥을 전하니

한 줄기 학맥이 숭산(崇山)처럼 높구나.

나의 집이 그대의 정자와 가까워서

아침저녁으로 책을 들고 배우러 갔었네.

외로운 이내 마음

그때 많이 배우지 못함이 한스럽네.

내산(乃山) 남쪽의 한 곡조 상엿소리

우리 사림(士林)의 운수가 다하려 하네.

용과 범이 도망하여 상전벽해 되었으니

외로운 난새와 고니가 슬프게 우는구나.

관동마을은 현재 고령군 대가야읍 본관 1리에 속해 있는 아늑한 시골 마을이다. 마을 앞으로는 푸르른 들판들 사이로 소가천이 흐르고 있으며, 뒤에는 용수봉이 몇 개의 골짜기를 뻗어 마을을 형성하고 있다. 이곳은 성산이씨의 14세손 이여충(李汝忠)을 파시조(派始祖)로 하는 인주공파(仁州公派)의 집성촌이다. 이여충의 아들 송오(松塢) 이사징(李士澄, 1418~1454)은 세종 때 문과에 급제하여 사간원헌납(司諫院獻納)을 지냈으며, 성주(星州)에서 이곳으로 이거(移居)하여 터를 잡았다. 당시 벼슬을 하는 사람이 많이 나올 수 있도록 관동방(館洞坊)을 설치하였으며, 그 뒤 마을은 관동(館洞), 관골, 관곡으로도 불리었다. 후손들은 570여 년 동안 대대로 관동마을에 정착하여 ‘관동삼포(館洞三圃)’라 불리는 죽포(竹圃) 이현룡(李見龍, 1580~1654), 국포(菊圃) 이문룡(李文龍, 1584~1655), 매포(梅圃) 이택룡(李澤龍, 1588~1620) 등 많은 인물이 배출되었다. 이두훈 사후에 내산서당에서 이두훈의 문집인 『홍와문집(弘窩文集)』을 간행하기도 하였다.

글씨는 석촌(石邨) 윤용구(尹用求, 1853∼1939)가 쓴 행서체이다. 높게 솟은 산을 마주 대한 듯한 ‘峯(봉)’ 자가 그 우뚝함을 자랑하며 당당하게 서 있다. 하늘 높이 떠 있는 달이 고운 빛을 발하는 듯 ‘月(월)’ 자가 넉넉하게 자리하고 있다. 빼어난 산과 밝은 달을 형용하는 ‘崇(숭)’ 자와 ‘皓(호)’ 자는 소박한 모습으로 스스로를 드러내기보다는 자신의 역할을 차분히 수행하는 모습이다. 나무를 잘 다듬어 짱짱하게 결구한 모양인 듯한 ‘樓(루)’ 자 또한 돋보이려 하지 않고 낮은 자세로 겸손하게 자리했다. 키가 작고 큰 글씨가 섞여 반복하며 이루어낸 조화가 마치 한 폭의 풍경화를 대하는 듯하다. 굵고 가는 획이 적절히 섞여서 산간에 많은 나무와 꽃과 새가 섞이고 모여 무늬를 만들고 있음을 실증적으로 보여준다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

성산이씨 홍와종택(星山李氏 弘窩宗宅) 소개

이두훈(李斗勳, 1856~1918)은 초명이 중훈(中勳), 자가 대형(大衡), 호가 홍와(弘窩)이다. 이두훈은 이러한 조상의 사상적 배경을 이어받았을 뿐만 아니라, 한주학파 유학자 한주(寒洲) 이진상(李震相, 1818~1886)에게서 수학한 ‘주문팔현(洲門八賢)’의 한 사람이다. 주문팔현은 한주 이진상의 대표적인 문하생을 일컫는 말로, 후산(后山) 허유(許愈, 1833~1904), 물천(勿川) 김진호(金鎭祜, 1845~1908), 면우(俛宇) 곽종석(郭鍾錫, 1846~1919), 교우(膠宇) 윤주하(尹胄夏, 1846~1906), 자동(紫東) 이정모(李正模, 1846~1875), 대계(大溪) 이승희(李承熙, 1847~1916), 회당(晦堂) 장석영(張錫英, 1851~1926) 그리고 홍와 이두훈을 일컫는다. 이진상은 약관의 나이인 이두훈에게 ‘대형’이라는 자(字)를 지어주고 자설(字說)에서 “대형은 자질이 아름답고 학문에 뜻을 두고 있으니, 쌓고 넓히고 중도를 가려 치우침 없는 도리를 추구할 수 있는 큰 그릇이 될 것이다”라고 하였다. 또 이두훈의 호 ‘홍와’는 이진상의 아들인 대계 이승희가 지어준 것이라 한다.

이두훈은 1896년(고종 33) 곽종석, 윤주하 등과 함께 각국 공사관에 포고문을 발표한 후 귀향하여 내산서당(乃山書堂)을 세우고 애국지사인 김상덕(金尙德), 이방환, 이기락 등 많은 애국지사를 배출하였다. 1905년(고종 42) 을사늑약 이후 배일 언론 투쟁을 벌였으며, 1907년(순종 1) 고령군 국채보상회에도 참가하였다. 1913년에는 장석영과 함께 만주, 노령 등지의 망명지를 찾아 여행하기도 하였다. 이두훈은 위정척사 사상에 기초한 국권 수호 운동으로서 배일 투쟁을 전개하는 동시에 서양의 학문 체계인 신학문을 인식하고 수용하는 계몽운동을 전개하였는데, 제자들에게 민족의 독립을 보존하려면 신학문을 배워야 한다고 역설하여 독립지사 수석(瘦石) 남형우(南亨祐)에게 서울의 보성전문학교에 진학하도록 권유하였다. 김상덕이 이두훈의 영향을 받아 일본 유학을 결행하였는데, 김상덕은 그 후 한평생 독립운동가로서 항일투쟁에 전념하였다. 또한 이두훈의 아들 이흔(李俒, 1887~1948)이 중국 장제스[蔣介石] 정부의 장성으로서 전 생애를 항일투쟁에 나설 수 있었던 것도 이두훈의 애국적인 인재 양성 덕분이라고 할 수 있다. 한주학파 곽종석은 이두훈의 제문에서 “진실로 그 도를 지킴에 있어 남의 어려움을 배려하고 구해 줌이 군자와 같다”라며 그를 높이 평가하였다.

이두훈은 이진상의 문인이자 한주학파의 핵심 인물이다. 주로 고령을 중심으로 활동하며 지역의 학풍을 이끌었던 인물이다. 그의 성리학에 대한 연구는 한주학의 전승과 한주학파의 활동 그리고 20세기 초반 성리학자들의 현실 대응에 대한 세밀한 퍼즐 맞추기에 중요한 토대가 된다는 점에서 연구의 의의를 확인할 수 있다. 이두훈이라는 프리즘을 통해 한주학의 계승과 한주학파의 전개 과정 그리고 조선의 끝자락에서 성리학자들이 어떤 길을 걸어갔는지를 제한적이지만 그려볼 수 있다. 그의 삶에서 확인되는 주요 활동은 이진상, 한주학, 한주학파라는 세 가지 키워드와 깊이 관련되어 있다. 63년이라는 길지 않은 삶에서 그 방향을 결정한 하나의 사건은 분명 이진상과의 만남이었다. 이후 그 삶의 모든 곡절이 이진상이나 한주학 그리고 한주학파와 관련되어 있기 때문이다. 이진상 생전에 이미 그는 한주학의 골간을 나름대로 이해한 상태였고, 그것을 토대로 스승의 사후에 『한주집(寒洲集)』의 발간과 그것이 발간된 후의 여러 비판과 분란에 대해 적극적으로 대응할 수 있었다. 그가 한주학을 지켜내기 위해 동분서주한 노력은 특히 돋보인다. 그에게서 한주학과 한주학파는 늘 삶의 중심이었다. 이렇듯 그는 분명 한주학의 계승에 충실했고 또 그것이 삶의 지향점이기도 했지만, 그렇다고 해서 그가 스승의 학설만을 고집하는 수구적인 성리학자는 아니었다. 국채보상운동에 참여하며 ‘고령군단연상채회’를 조직하여 이끌었고, ‘민의회’를 구성하여 지방자치를 모색하는 모습에서 확인되듯, 그는 경우에 따라 실험적이라고 할 수 있을 만큼 개방적인 모습을 보여주었다. 그리고 국권을 상실한 뒤에는 실현되지는 못하였지만, 망명을 통해 새로운 방향의 국권을 회복하기 위한 활동을 모색하기도 하였다. 하지만 그의 이러한 태도나 모습조차도 사실은 한주학 혹은 한주학파의 정신을 구현한 것이기도 하였다.

참고문헌

한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』

한국국학진흥원, 『한국의 편액Ⅱ』, 한국국학진흥원, 2016

한국국학진흥원, 『성산이씨 홍와종택』, 한국국학진흥원 소장 국학자료목록집23, 2015

김기주, 「홍와 이두훈의 철학과 한주학 계승」, 『한국학논집』 제66집, 계명대학교 한국학연구원, 2017

이세동, 「홍와 이두훈의 삶과 학문」, 『퇴계학과 한국문화』 제43호, 경북대학교 퇴계연구소, 2008

이두훈은 1896년(고종 33) 곽종석, 윤주하 등과 함께 각국 공사관에 포고문을 발표한 후 귀향하여 내산서당(乃山書堂)을 세우고 애국지사인 김상덕(金尙德), 이방환, 이기락 등 많은 애국지사를 배출하였다. 1905년(고종 42) 을사늑약 이후 배일 언론 투쟁을 벌였으며, 1907년(순종 1) 고령군 국채보상회에도 참가하였다. 1913년에는 장석영과 함께 만주, 노령 등지의 망명지를 찾아 여행하기도 하였다. 이두훈은 위정척사 사상에 기초한 국권 수호 운동으로서 배일 투쟁을 전개하는 동시에 서양의 학문 체계인 신학문을 인식하고 수용하는 계몽운동을 전개하였는데, 제자들에게 민족의 독립을 보존하려면 신학문을 배워야 한다고 역설하여 독립지사 수석(瘦石) 남형우(南亨祐)에게 서울의 보성전문학교에 진학하도록 권유하였다. 김상덕이 이두훈의 영향을 받아 일본 유학을 결행하였는데, 김상덕은 그 후 한평생 독립운동가로서 항일투쟁에 전념하였다. 또한 이두훈의 아들 이흔(李俒, 1887~1948)이 중국 장제스[蔣介石] 정부의 장성으로서 전 생애를 항일투쟁에 나설 수 있었던 것도 이두훈의 애국적인 인재 양성 덕분이라고 할 수 있다. 한주학파 곽종석은 이두훈의 제문에서 “진실로 그 도를 지킴에 있어 남의 어려움을 배려하고 구해 줌이 군자와 같다”라며 그를 높이 평가하였다.

이두훈은 이진상의 문인이자 한주학파의 핵심 인물이다. 주로 고령을 중심으로 활동하며 지역의 학풍을 이끌었던 인물이다. 그의 성리학에 대한 연구는 한주학의 전승과 한주학파의 활동 그리고 20세기 초반 성리학자들의 현실 대응에 대한 세밀한 퍼즐 맞추기에 중요한 토대가 된다는 점에서 연구의 의의를 확인할 수 있다. 이두훈이라는 프리즘을 통해 한주학의 계승과 한주학파의 전개 과정 그리고 조선의 끝자락에서 성리학자들이 어떤 길을 걸어갔는지를 제한적이지만 그려볼 수 있다. 그의 삶에서 확인되는 주요 활동은 이진상, 한주학, 한주학파라는 세 가지 키워드와 깊이 관련되어 있다. 63년이라는 길지 않은 삶에서 그 방향을 결정한 하나의 사건은 분명 이진상과의 만남이었다. 이후 그 삶의 모든 곡절이 이진상이나 한주학 그리고 한주학파와 관련되어 있기 때문이다. 이진상 생전에 이미 그는 한주학의 골간을 나름대로 이해한 상태였고, 그것을 토대로 스승의 사후에 『한주집(寒洲集)』의 발간과 그것이 발간된 후의 여러 비판과 분란에 대해 적극적으로 대응할 수 있었다. 그가 한주학을 지켜내기 위해 동분서주한 노력은 특히 돋보인다. 그에게서 한주학과 한주학파는 늘 삶의 중심이었다. 이렇듯 그는 분명 한주학의 계승에 충실했고 또 그것이 삶의 지향점이기도 했지만, 그렇다고 해서 그가 스승의 학설만을 고집하는 수구적인 성리학자는 아니었다. 국채보상운동에 참여하며 ‘고령군단연상채회’를 조직하여 이끌었고, ‘민의회’를 구성하여 지방자치를 모색하는 모습에서 확인되듯, 그는 경우에 따라 실험적이라고 할 수 있을 만큼 개방적인 모습을 보여주었다. 그리고 국권을 상실한 뒤에는 실현되지는 못하였지만, 망명을 통해 새로운 방향의 국권을 회복하기 위한 활동을 모색하기도 하였다. 하지만 그의 이러한 태도나 모습조차도 사실은 한주학 혹은 한주학파의 정신을 구현한 것이기도 하였다.

참고문헌

한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』

한국국학진흥원, 『한국의 편액Ⅱ』, 한국국학진흥원, 2016

한국국학진흥원, 『성산이씨 홍와종택』, 한국국학진흥원 소장 국학자료목록집23, 2015

김기주, 「홍와 이두훈의 철학과 한주학 계승」, 『한국학논집』 제66집, 계명대학교 한국학연구원, 2017

이세동, 「홍와 이두훈의 삶과 학문」, 『퇴계학과 한국문화』 제43호, 경북대학교 퇴계연구소, 2008

성산이씨 홍와종택(星山李氏 弘窩宗宅)

성산이씨 홍와종택(星山李氏 弘窩宗宅) 숭봉호월루 앞면