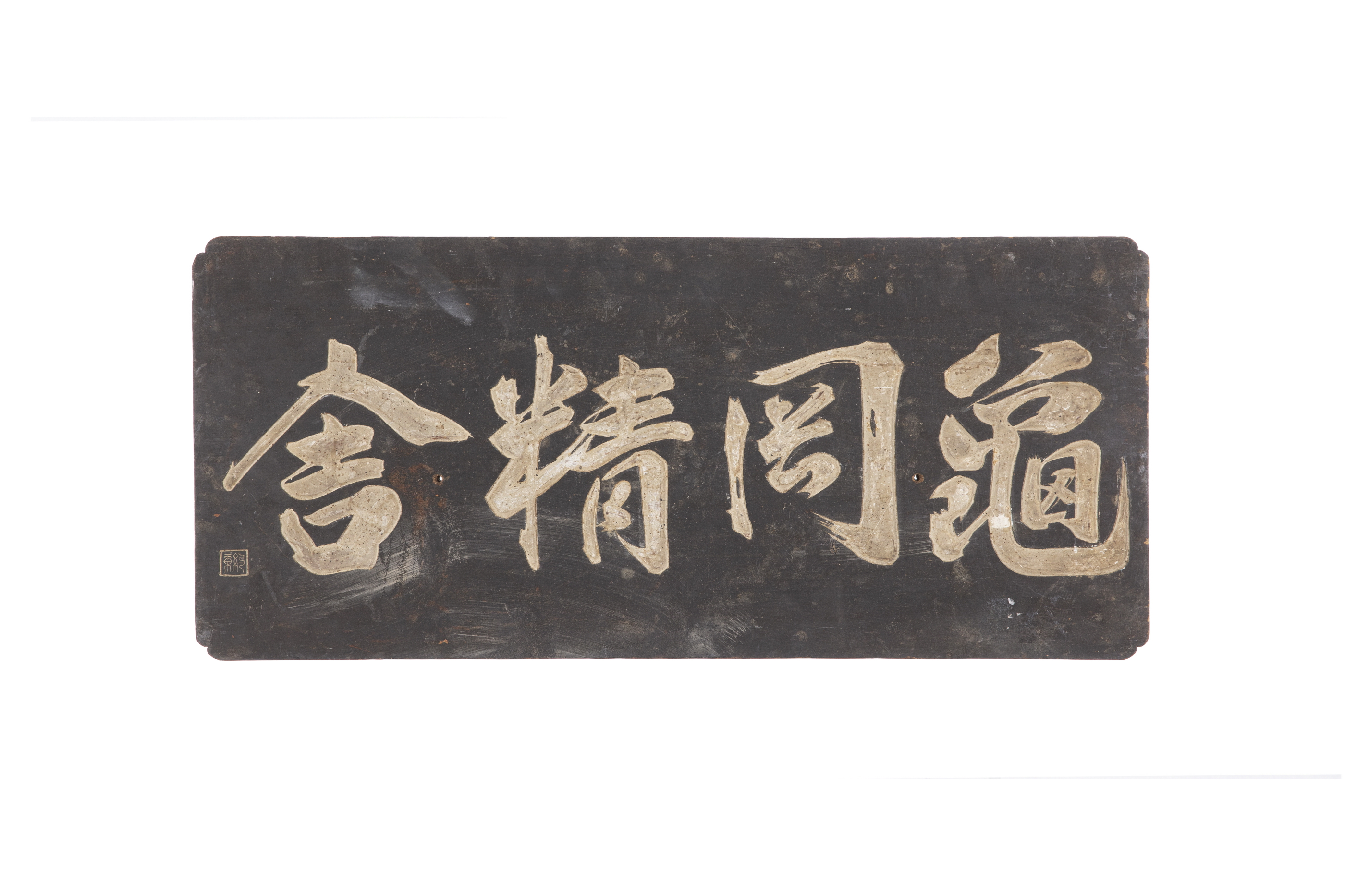

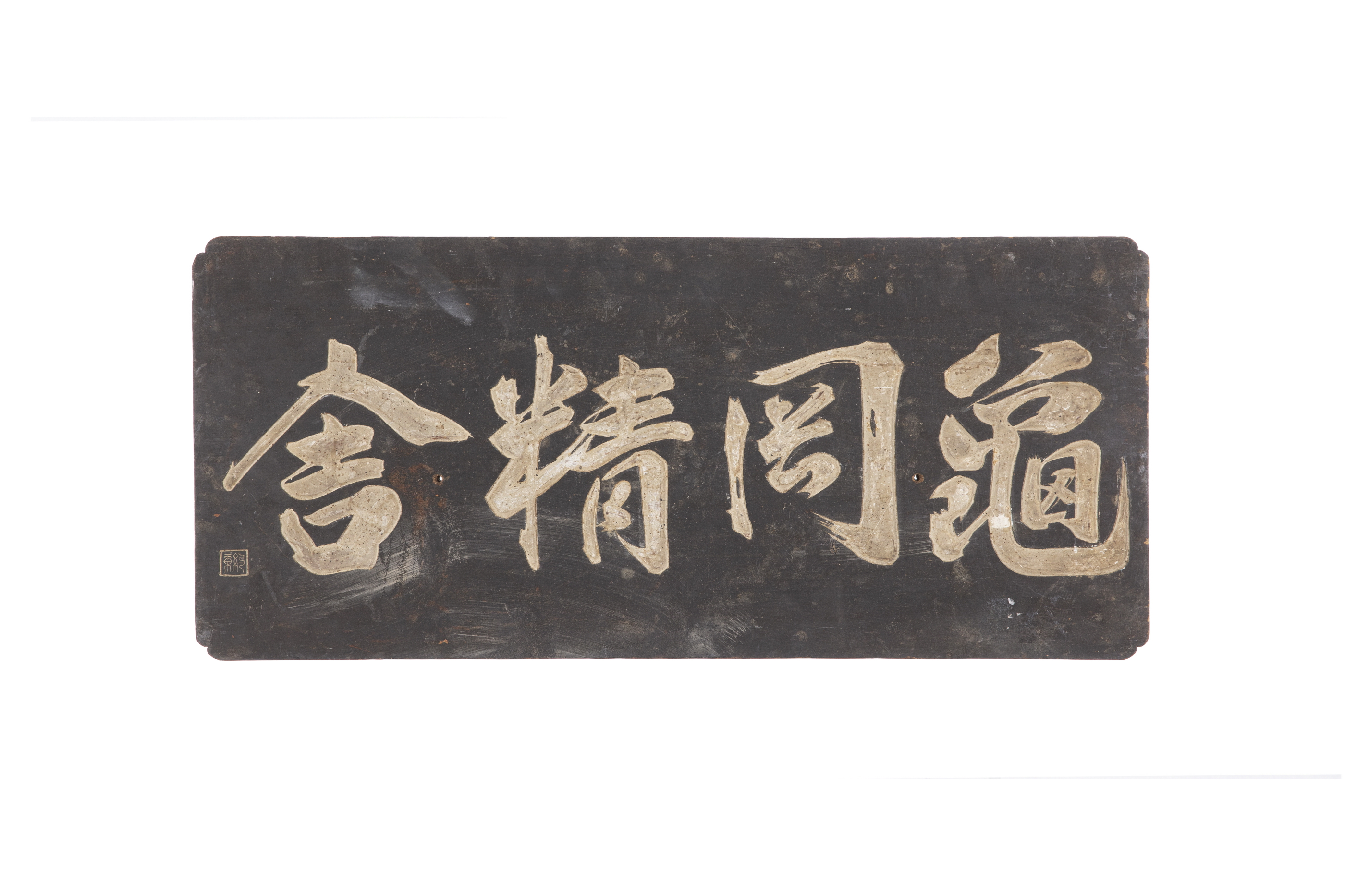

- 자료명 구강정사(龜岡精舍)

- 글자체 행서(行書)

- 크기 31.2×70.2

- 건물명 구강정사(龜岡精舍)

- 공간명 안동김씨 감찰공파 둔굴재(安東金氏 觀察公派 屯屈齋)

- 서예가

- 위치정보 경북 안동시

구강정사(龜岡精舍)

구강정사(龜岡精舍)

구강정사(龜岡精舍)는 1918년에 회봉(晦峯) 하겸진(河謙鎭, 1870~1946)이 제자들에게 학문을 가르치기 위해 경상남도 진주시 수곡면 사곡마을에 건립한 서당 편액이다. 이 편액은 안동김씨(安東金氏) 감찰공파(監察公派) 후손인 둔굴재(屯屈齋) 김부일(金富鎰)이 개인적으로 소장하고 있는 것을 한국국학진흥원에 기탁한 것으로, 편액의 크기는 가로 70.2㎝, 세로 31.2㎝이다. ‘구강(龜岡)’은 하겸진이 살았던 진주 수곡면 사곡마을의 지명에서 취한 것이다. 소호당(韶濩堂) 김택영(金澤榮, 1850~1927)의 「구강정사기(龜岡精舍記)」에 그 전말이 자세하게 기록되어 있어 앞부분을 옮겨보기로 한다.

내가 회남(淮南)에 우거(寓居)한 지 10년에 달성(達城)의 조중근(曺仲謹)을 알고, 얼마 되지 않아 또 진주(晉州)의 하숙형(河叔亨 하겸진의 자)을 알았다. 두 사람은 모두 경학을 익히고 문학을 쌓은 군자로서 영남 지방의 남북에 마주 서서 후생의 모범이 되었다. 그런데 중근은 호방하고 시원하며 숙형은 침착하고 고요하여 규모와 기미가 자못 같지 않았으나, 막힘없이 통하여 고루하지 않은 것은 하나의 틀에서 나온 것 같았다. 그러므로 내가 편지를 주고받으며 논의할 때 무릇 당시 사람들에게 족히 매도를 당할 광언(狂言) 소설(疎說)을 그들이 수용하지 않음이 드물었다. 아, 누가 알았으랴. 만 리 먼 이국에 나그네 신세로 쓰러지고 고초를 겪는 가운데 오히려 이러한 붕우의 한 가지 즐거움이 있을 것을!

숙형이 근래에 사는 곳 사곡(士谷)의 집이 좁아 와서 배우는 사람을 수용하지 못하는 까닭으로 몇 칸 되는 집을 더 짓고 편액을 ‘구강정사(龜岡精舍)’라고 하였다. (중략) 숙형이 장차 이 집을 지으려 할 때, 어찌 개탄스러운 심정으로 머리를 들고 태산(泰山) 72봉 사이를 생각하여 공자가 올랐던 곳을 구하여 따라 모시고자 하지 않았겠는가. 또한 혹 태산을 따라 남쪽으로 내려와 내가 사는 곳을 방문하여 함께 이웃이 되어 살고자 하지 않았겠는가. 이윽고 그렇게 할 수 없음을 알고는 한숨을 쉬며 공인에게 명하기를 “여기에 담을 쌓고, 여기에 들보를 올려라”라고 하였다. 비록 그러나 천지의 도는 한 번 굽으면 한 번 펴지고, 한 번 가면 한 번 오는 법이다. 그러므로 군자가 도를 행하는 것이 혹 약하기가 필부(匹婦) 같으면서도 만군(萬軍)보다 강하기도 하고, 혹 일시에 곤궁하다가도 백대에 형통하기도 하니, 이것은 『춘추』에서 이미 드러난 현상이다. 숙형 또한 짐짓 이 점에 편안하게 여겨 계산(溪山)의 맑은 기운을 마시고 송죽(松竹)의 아름다운 그늘을 덮어서 이 아침과 이 저녁 사이에 붓을 적셔서 뜻을 적어 『춘추』에서 다 말하지 못한 것을 드러내 밝혀서 기다림이 있을 것인가?

어렵게 건립된 구강정사는 얼마 못 가서 학생들을 수용할 수 있는 범위를 벗어나게 되었다. 그러자 고심 끝에 덕곡(德谷)이라는 곳으로 서당을 옮겨 ‘덕곡서당’을 건립한다. 덕곡서당의 편액은 백범(白凡) 김구(金九) 선생의 친필 휘호(揮毫)이다.

글씨는 작자 미상의 행서체이다. 묵직하고 힘 있는 붓이 바쁜 걸음으로 내달리더니 획을 덜어내고 몸을 가볍게 하면서 의젓한 모양새의 ‘龜(구)’ 자를 조형하며 편액 전체에 긴장감을 부여해 분위기를 다잡는다. 거친 골기를 드러내며 시작한 ‘岡(강)’ 자는 예리함을 더해 굳건한 벽을 세워 강한 기운을 뿜어내더니 그 속에는 부드러운 붓질을 숨겨서 외강내유의 면모를 보여주며 당당하다. 예리한 붓이 속도를 더하며 ‘米(미)’ 자를 이루어 이내 차분함을 되찾고 가지런한 획으로 단정함을 보여주며 ‘精(정)’ 자가 돋보이려는 의지를 누르며 겸손하게 자리하였다. 뼈를 드러낸 획과 두툼하고 윤택한 획을 교차하여 지붕을 형성하고, 그 속에 차분하게 부드러움을 더하여 이루어낸 ‘舍(사)’ 자가 포근하다. 강약(强弱), 지속(遲速), 비수(肥瘦)를 적절하게 섞어 이루어낸 조화가 신선하다. ‘龜’ 자에서 시작한 근엄함이 다소의 빈틈을 보이며 자간을 넓혀가며 해소됨으로써 소박한 인상으로 마무리되어 친근하다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

내가 회남(淮南)에 우거(寓居)한 지 10년에 달성(達城)의 조중근(曺仲謹)을 알고, 얼마 되지 않아 또 진주(晉州)의 하숙형(河叔亨 하겸진의 자)을 알았다. 두 사람은 모두 경학을 익히고 문학을 쌓은 군자로서 영남 지방의 남북에 마주 서서 후생의 모범이 되었다. 그런데 중근은 호방하고 시원하며 숙형은 침착하고 고요하여 규모와 기미가 자못 같지 않았으나, 막힘없이 통하여 고루하지 않은 것은 하나의 틀에서 나온 것 같았다. 그러므로 내가 편지를 주고받으며 논의할 때 무릇 당시 사람들에게 족히 매도를 당할 광언(狂言) 소설(疎說)을 그들이 수용하지 않음이 드물었다. 아, 누가 알았으랴. 만 리 먼 이국에 나그네 신세로 쓰러지고 고초를 겪는 가운데 오히려 이러한 붕우의 한 가지 즐거움이 있을 것을!

숙형이 근래에 사는 곳 사곡(士谷)의 집이 좁아 와서 배우는 사람을 수용하지 못하는 까닭으로 몇 칸 되는 집을 더 짓고 편액을 ‘구강정사(龜岡精舍)’라고 하였다. (중략) 숙형이 장차 이 집을 지으려 할 때, 어찌 개탄스러운 심정으로 머리를 들고 태산(泰山) 72봉 사이를 생각하여 공자가 올랐던 곳을 구하여 따라 모시고자 하지 않았겠는가. 또한 혹 태산을 따라 남쪽으로 내려와 내가 사는 곳을 방문하여 함께 이웃이 되어 살고자 하지 않았겠는가. 이윽고 그렇게 할 수 없음을 알고는 한숨을 쉬며 공인에게 명하기를 “여기에 담을 쌓고, 여기에 들보를 올려라”라고 하였다. 비록 그러나 천지의 도는 한 번 굽으면 한 번 펴지고, 한 번 가면 한 번 오는 법이다. 그러므로 군자가 도를 행하는 것이 혹 약하기가 필부(匹婦) 같으면서도 만군(萬軍)보다 강하기도 하고, 혹 일시에 곤궁하다가도 백대에 형통하기도 하니, 이것은 『춘추』에서 이미 드러난 현상이다. 숙형 또한 짐짓 이 점에 편안하게 여겨 계산(溪山)의 맑은 기운을 마시고 송죽(松竹)의 아름다운 그늘을 덮어서 이 아침과 이 저녁 사이에 붓을 적셔서 뜻을 적어 『춘추』에서 다 말하지 못한 것을 드러내 밝혀서 기다림이 있을 것인가?

어렵게 건립된 구강정사는 얼마 못 가서 학생들을 수용할 수 있는 범위를 벗어나게 되었다. 그러자 고심 끝에 덕곡(德谷)이라는 곳으로 서당을 옮겨 ‘덕곡서당’을 건립한다. 덕곡서당의 편액은 백범(白凡) 김구(金九) 선생의 친필 휘호(揮毫)이다.

글씨는 작자 미상의 행서체이다. 묵직하고 힘 있는 붓이 바쁜 걸음으로 내달리더니 획을 덜어내고 몸을 가볍게 하면서 의젓한 모양새의 ‘龜(구)’ 자를 조형하며 편액 전체에 긴장감을 부여해 분위기를 다잡는다. 거친 골기를 드러내며 시작한 ‘岡(강)’ 자는 예리함을 더해 굳건한 벽을 세워 강한 기운을 뿜어내더니 그 속에는 부드러운 붓질을 숨겨서 외강내유의 면모를 보여주며 당당하다. 예리한 붓이 속도를 더하며 ‘米(미)’ 자를 이루어 이내 차분함을 되찾고 가지런한 획으로 단정함을 보여주며 ‘精(정)’ 자가 돋보이려는 의지를 누르며 겸손하게 자리하였다. 뼈를 드러낸 획과 두툼하고 윤택한 획을 교차하여 지붕을 형성하고, 그 속에 차분하게 부드러움을 더하여 이루어낸 ‘舍(사)’ 자가 포근하다. 강약(强弱), 지속(遲速), 비수(肥瘦)를 적절하게 섞어 이루어낸 조화가 신선하다. ‘龜’ 자에서 시작한 근엄함이 다소의 빈틈을 보이며 자간을 넓혀가며 해소됨으로써 소박한 인상으로 마무리되어 친근하다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

안동김씨 감찰공파 둔굴재(安東金氏 觀察公派 屯屈齋) 소개

하겸진(河謙鎭, 1870~1946)의 본관은 진양(晉陽 진주), 자는 숙형(叔亨), 호는 회봉(晦峯) 또는 외재(畏齋)이다. 진양 출생. 아버지는 하재익(河載翼)이며, 어머니는 김해허씨(金海許氏)다. 13세에 사서오경의 요의(要義)를 모두 익혀 사람들의 칭송을 받았고, 17세에 당대의 명유 허유(許愈)를 만날 수 있었으며, 24세부터는 성리학을 논하기 시작하였다. 27세 때 스스로 쓴 『도문작해(陶文酌海)』의 서(序)를 부탁하기 위해 곽종석(郭鍾錫)을 찾아가 제자가 되었고, 29세 때에는 이승희(李承熙)·장석영(張錫英)·송준필(宋浚弼) 등과 교유했으며, 안동·선산·성주 등지의 선현들의 유허지를 순례하고 많은 선비와 사귀었다. 그 뒤 명산대천은 물론 동서남의 해안 일대와 명승고적, 중국의 공자·맹자·주자의 묘(廟)까지 순례하려 했으나 만주까지 갔다가 되돌아왔다.

저술로 『주어절요(朱語節要)』 10권을 편찬했고, 『도문작해』 6권 및 『명사강목(明史綱目)』 18권을 저작하였다. 만년에는 『동시화(東詩話)』를 엮었는데, 정인보(鄭寅普)는 그 서문에서 “동국(東國)에서 일찍이 볼 수 없었던 진기한 시화”라고 극찬하고 있다.

그리고 우리나라 유현(儒賢)들의 학문과 연원을 체계 있게 정리한 『동유학안(東儒學案)』 30권을 완성하였다. 『해동명장열전(海東名將列傳)』, 일제하의 우리나라 국민정신 계발을 위한 「국성론(國性論)」 3편과 주기론자(主氣論者)들이 주창한 「성사심제론(性師心弟論)」에 대해 2편의 변(辨)을 지어 그 부당성을 지적했고, 심성론(心性論)의 대성인 「심위자모설(心爲字母說)」 5편을 지었다. 하겸진을 위해 세운 덕곡서당(德谷書堂)에서는 1957년부터 사림들이 매년 석채례(釋采禮)를 행하고 있다. 정산(晶山) 이현덕(李鉉德, 1887~1964)이 지은 「덕곡서당기(德谷書堂記)」를 소개하면 아래와 같다.

서당은 진주 서쪽 오십 리 수곡면 중앙에 있으니 고 대한국 처사 회봉 하겸진 선생이 문도를 모아 학문을 강론하던 곳이다. 처음 선생께서는 ‘구강정사(龜岡精舍)’라는 곳에 있었으나, 너무 좁아 많은 생도를 수용할 수 없었다. 제생(諸生)이 이를 염려하여 선생의 맏아들 영윤과 더불어 의견을 모아 이곳에 이건하였다. 규모는 이전에 비해 조금 넓어지고 긴 대나무가 울창하며 시내가 그윽하여 경치가 매우 아름다웠다. 선생이 들어와 거처하며 즐기더니 그 지명을 따서 ‘덕곡서당(德谷書堂)’이라 이름하였다. 선생은 서구의 물결이 밀려오고 유학의 운수가 장차 망하려는 시기에 태어나 한 몸으로 대임을 짊어지고 어지러운 소용돌이 가운데서 항쟁하였으니 그 마음의 괴로움과 형세의 고담함이 어떠하였겠는가? 선생이 일찍이 생각하기를 “천하의 일이란 자초하지 않았는데도 이르는 것은 있지 않다. 오도의 쇠퇴는 허세가 번창하여 실지가 병들고 혼란이 일어나 정로가 막혔기 때문이니 이 어찌 한갓되이 남만 탓하고 스스로 반성할 바를 생각지 않겠는가?”라고 하였다. 이에 일생의 힘을 다해 백가에 통달하고 천고를 절충하여 논의를 저술하고 정당함을 밝혔으니 이 모두 명리를 정립하고 인심을 밝게 함이 아님이 없다. 「심위자모설(心爲字母說)」, 「원애(原愛)」, 「원양(原讓)」, 「국성론(國性論)」 등은 그 극치를 이루고 취지를 다했다 할 수 있다. 그러므로 서당에 거처한 지 십수 년 동안 하루도 전념하여 힘쓰지 않음이 없었다. 온 세상이 지목하기를 오활하고 쓸데없다 하였으나 개의치 않았다. 이제 선생은 세상을 떠나고 서당 또한 폐쇄된 지 십수 년이다. 제생이 선생의 유서를 이미 간행하고 서당에 유독 기문이 없을 수 없다 하여 찾아와 나에게 부탁하였다. 내 어리석어 이 일을 감당할 수 없으나 다만 생각건대 평소 선생의 연고로 외람되이 선생의 사랑을 입은 것이 적지 않으니 정의를 헤아려 보건대 어찌 감히 사양하겠는가? 이때 나에게 이야기하는 객이 있어 말하기를 “고인이 이르기를 ‘천명이 변치 않으며 또한 변치 않는다’하고, 또 이르기를 ‘천도는 순환하기를 좋아하여 대저 막힘이 극에 달하면 통하게 되고 혼란이 지극하면 다스림이 회복된다’하였으니 맹자 이하로 이러한 일은 명백히 징험할 수 있다. 지금의 운수는 그 원근과 지속으로 비록 미리 점칠 수는 없지만 참으로 인물이 나타나 성현의 원제를 구하고자 한다면 선생을 말미암지 아니하고 누구로부터 하겠는가! 내 이로써 선생의 유서가 반드시 후세에 크게 전해질 것을 의심하지 않는다. 그러나 서당은 하나의 외물일 뿐이니 그 존폐는 마땅히 선생의 도에 크게 연관이 없을 듯하다”라고 하였다. 내가 말하기를 “그렇지 않다. 내 일찍이 북쪽으로 유람하면서 수사를 보았고 돌아와서 덕산(德山)으로 달려가 산천재(山天齋)에 올랐으며 낙동강을 거슬러 올라 암서헌(巖栖軒)을 방문했고 또 이동(尼東)과 분천(奔川)의 사이에서 일을 보았다. 대개 그 사람을 추모하는 이는 국그릇이나 담장에서도 그 사람을 보고 산천초목에도 정채(精彩)를 입었는지 물어본다. 하물며 생전에 기거하며 글을 짓고 도를 논하던 자리로 무릇 연적과 금서, 장구 등의 기물이 의연히 남아 있어 문에 들고 마루에 오르면 모습이 보이듯 음성이 들리듯 하며 우러러 상상하며 감격함이 적지 않음에 있어서라! 이제 서당은 제생에게 있어 또한 이와 같기에 이미 서당에 나아가 해마다 석채례를 행한다. 또 특별히 문자를 구하여 도리 사이를 걸어두고 오로지 지난날을 본받는다면 후세에 힘을 합쳐 끊임없이 개수하는 성대함을 장차 유서로 더불어 시종을 함께함을 볼 수 있을 것이다”라고 하니, 객이 수긍하고 물러가기에 드디어 이를 적어 제생에게 고한다.

참고문헌

김택영(金澤榮), 「구강정사기(龜岡精舍記)」

이현덕(李鉉德), 「덕곡서당기(德谷書堂記)」

한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』

한국국학진흥원, 『한국의 편액Ⅰ』

저술로 『주어절요(朱語節要)』 10권을 편찬했고, 『도문작해』 6권 및 『명사강목(明史綱目)』 18권을 저작하였다. 만년에는 『동시화(東詩話)』를 엮었는데, 정인보(鄭寅普)는 그 서문에서 “동국(東國)에서 일찍이 볼 수 없었던 진기한 시화”라고 극찬하고 있다.

그리고 우리나라 유현(儒賢)들의 학문과 연원을 체계 있게 정리한 『동유학안(東儒學案)』 30권을 완성하였다. 『해동명장열전(海東名將列傳)』, 일제하의 우리나라 국민정신 계발을 위한 「국성론(國性論)」 3편과 주기론자(主氣論者)들이 주창한 「성사심제론(性師心弟論)」에 대해 2편의 변(辨)을 지어 그 부당성을 지적했고, 심성론(心性論)의 대성인 「심위자모설(心爲字母說)」 5편을 지었다. 하겸진을 위해 세운 덕곡서당(德谷書堂)에서는 1957년부터 사림들이 매년 석채례(釋采禮)를 행하고 있다. 정산(晶山) 이현덕(李鉉德, 1887~1964)이 지은 「덕곡서당기(德谷書堂記)」를 소개하면 아래와 같다.

서당은 진주 서쪽 오십 리 수곡면 중앙에 있으니 고 대한국 처사 회봉 하겸진 선생이 문도를 모아 학문을 강론하던 곳이다. 처음 선생께서는 ‘구강정사(龜岡精舍)’라는 곳에 있었으나, 너무 좁아 많은 생도를 수용할 수 없었다. 제생(諸生)이 이를 염려하여 선생의 맏아들 영윤과 더불어 의견을 모아 이곳에 이건하였다. 규모는 이전에 비해 조금 넓어지고 긴 대나무가 울창하며 시내가 그윽하여 경치가 매우 아름다웠다. 선생이 들어와 거처하며 즐기더니 그 지명을 따서 ‘덕곡서당(德谷書堂)’이라 이름하였다. 선생은 서구의 물결이 밀려오고 유학의 운수가 장차 망하려는 시기에 태어나 한 몸으로 대임을 짊어지고 어지러운 소용돌이 가운데서 항쟁하였으니 그 마음의 괴로움과 형세의 고담함이 어떠하였겠는가? 선생이 일찍이 생각하기를 “천하의 일이란 자초하지 않았는데도 이르는 것은 있지 않다. 오도의 쇠퇴는 허세가 번창하여 실지가 병들고 혼란이 일어나 정로가 막혔기 때문이니 이 어찌 한갓되이 남만 탓하고 스스로 반성할 바를 생각지 않겠는가?”라고 하였다. 이에 일생의 힘을 다해 백가에 통달하고 천고를 절충하여 논의를 저술하고 정당함을 밝혔으니 이 모두 명리를 정립하고 인심을 밝게 함이 아님이 없다. 「심위자모설(心爲字母說)」, 「원애(原愛)」, 「원양(原讓)」, 「국성론(國性論)」 등은 그 극치를 이루고 취지를 다했다 할 수 있다. 그러므로 서당에 거처한 지 십수 년 동안 하루도 전념하여 힘쓰지 않음이 없었다. 온 세상이 지목하기를 오활하고 쓸데없다 하였으나 개의치 않았다. 이제 선생은 세상을 떠나고 서당 또한 폐쇄된 지 십수 년이다. 제생이 선생의 유서를 이미 간행하고 서당에 유독 기문이 없을 수 없다 하여 찾아와 나에게 부탁하였다. 내 어리석어 이 일을 감당할 수 없으나 다만 생각건대 평소 선생의 연고로 외람되이 선생의 사랑을 입은 것이 적지 않으니 정의를 헤아려 보건대 어찌 감히 사양하겠는가? 이때 나에게 이야기하는 객이 있어 말하기를 “고인이 이르기를 ‘천명이 변치 않으며 또한 변치 않는다’하고, 또 이르기를 ‘천도는 순환하기를 좋아하여 대저 막힘이 극에 달하면 통하게 되고 혼란이 지극하면 다스림이 회복된다’하였으니 맹자 이하로 이러한 일은 명백히 징험할 수 있다. 지금의 운수는 그 원근과 지속으로 비록 미리 점칠 수는 없지만 참으로 인물이 나타나 성현의 원제를 구하고자 한다면 선생을 말미암지 아니하고 누구로부터 하겠는가! 내 이로써 선생의 유서가 반드시 후세에 크게 전해질 것을 의심하지 않는다. 그러나 서당은 하나의 외물일 뿐이니 그 존폐는 마땅히 선생의 도에 크게 연관이 없을 듯하다”라고 하였다. 내가 말하기를 “그렇지 않다. 내 일찍이 북쪽으로 유람하면서 수사를 보았고 돌아와서 덕산(德山)으로 달려가 산천재(山天齋)에 올랐으며 낙동강을 거슬러 올라 암서헌(巖栖軒)을 방문했고 또 이동(尼東)과 분천(奔川)의 사이에서 일을 보았다. 대개 그 사람을 추모하는 이는 국그릇이나 담장에서도 그 사람을 보고 산천초목에도 정채(精彩)를 입었는지 물어본다. 하물며 생전에 기거하며 글을 짓고 도를 논하던 자리로 무릇 연적과 금서, 장구 등의 기물이 의연히 남아 있어 문에 들고 마루에 오르면 모습이 보이듯 음성이 들리듯 하며 우러러 상상하며 감격함이 적지 않음에 있어서라! 이제 서당은 제생에게 있어 또한 이와 같기에 이미 서당에 나아가 해마다 석채례를 행한다. 또 특별히 문자를 구하여 도리 사이를 걸어두고 오로지 지난날을 본받는다면 후세에 힘을 합쳐 끊임없이 개수하는 성대함을 장차 유서로 더불어 시종을 함께함을 볼 수 있을 것이다”라고 하니, 객이 수긍하고 물러가기에 드디어 이를 적어 제생에게 고한다.

참고문헌

김택영(金澤榮), 「구강정사기(龜岡精舍記)」

이현덕(李鉉德), 「덕곡서당기(德谷書堂記)」

한국학중앙연구원, 『한국민족문화대백과사전』

한국국학진흥원, 『한국의 편액Ⅰ』

안동김씨 감찰공파 둔굴재(安東金氏 觀察公派 屯屈齋)

안동김씨 감찰공파 둔굴재(安東金氏 觀察公派 屯屈齋) 구강정사 앞면