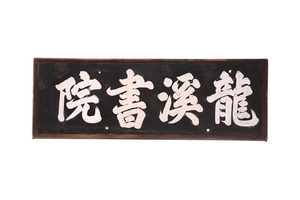

- 자료명 용계서원(龍溪書院)

- 글자체 해서(楷書)

- 크기 55.0×159.0

- 건물명 용계서원(龍溪書院)

- 공간명 광산김씨 유일재종택(光山金氏 惟一齋宗宅)

- 서예가

- 위치정보 경상북도 안동시 와룡면 산골안길 20-8

용계서원(龍溪書院)

용계서원(龍溪書院)

용계서원(龍溪書院)은 유일재(惟一齋) 김언기(金彦璣, 1520~1588)의 학문과 덕행을 기리기 위해 경상북도 안동시 와룡면 산야동에 건립한 서원의 편액이다. 용계서원은 1778년(정조 2)에 창건되어 김언기의 조부인 담암(澹巖) 김용석(金用石, 1453~1523)과 김언기의 벗인 인재(忍齋) 권대기(權大器, 1523~1587) 등을 배향하였다. 이 편액은 광산김씨(光山金氏) 유일재종택에서 기탁한 것으로, 크기는 가로 159㎝, 세로 55㎝이다. ‘용계’는 뒷산이 와룡산이기 때문에 그 산에서 흘러 내려오는 시내를 용계라고 한 지명에서 따온 것이다. 용계서사(龍溪書社)는 용계서원 이전의 명칭이다. 용계서원의 사당은 존학사(尊學祠)이고, 강당 이름은 흥교당(興敎堂)이고, 유생들의 기숙사인 동재(東齋)는 성극재(省克齋)이고, 서재(西齋)는 직방재(直方齋)이다. 용계서원은 1778년(정조 2) 선생의 문인들과 후손들이 보덕사를 세워 선생을 제향하고 인재 권대기를 추향하여 오던 중 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철된 뒤 지금까지 복설되지 못하고 있다. 서원 맞은편 언덕 김언기의 묘소 아래에 보덕단을 세워 매년 3월 초정일에 향사를 지낸다. 현재는 강당 건물 1동과 부속 건물 1동이 남아 있다. 강당은 막돌초석 위에 사각의 주초를 놓고 각주를 세운 정면 4칸 측면 2칸의 홑처마 맞배지붕으로 중앙에 4칸의 마루를 두고 좌우에 2칸의 온돌방을 배치한 간결한 구조의 건물이다.

글씨는 작자 미상의 해서체이다. 위엄 있는 모습을 담으려는 듯, 한 점 한 획이 모두 반듯하고 힘차다. 결구 또한 치밀하여 반드시 용문(龍門)에 오르고야 말겠다는 의지가 느껴진다. 이어지는 ‘계(溪)’ 자는 황하 상류의 용문이라는 협곡의 세찬 물살처럼 힘차다. 큰 물고기가 올라 용이 되는 과정의 험난함 즉 학문의 고단함을 잘 보여준다. 다시 붓끝을 정리하여 쓴 ‘서(書)’ 자에서는 책을 통해 지식을 얻는 기쁨을 보여주려는 듯 상큼한 분위기로의 전환이 싱그럽다. 이 모든 과정이 이루어지는 곳이 바로 이곳이라는 것을 차분하게 말하듯 ‘원(院)’ 자가 안정감 있게 마무리되어 있다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

광산김씨 유일재종택(光山金氏 惟一齋宗宅) 소개

용계서원(龍溪書院)이 있는 경상북도 안동시 와룡면 산야동은 1914년 행정구역 개편 때 물야동·산동, 동후면 구접리·우곡리를 병합하고 산동의 ‘산(山)’ 자와 물야의 ‘야(野)’를 따서 산야동이라 하였다. 지명과 관련한 기록으로는 『와룡면지(臥龍面誌)』에 “산야동은 옛날에 산동이라 하였고, 가구에서 5리쯤 되는 곳에 있다. 산은 높고 골은 깊다. 물야촌은 부성에서 동쪽으로 10리쯤에 있다. 동악산의 동쪽으로 산과 내로 둘러싸였으며 사족이 많이 산다. 『영가지(永嘉誌)』에 나와 있다.”라고 되어 있다. 안동댐 건설로 말미암아 마을 일부가 수몰되었다. 1995년 안동군이 안동시와 통합되면서 안동시 와룡면 산야리가 되었다. 산야리에 용계서원이 세워진 이유는 이곳에 김언기(金彦璣, 1520~1588)의 묘소가 있기 때문이다.광산김씨(光山金氏)는 전라도 광산[지금의 광주시]의 토성으로 고려 후기 왕경에 진출하여 관료를 배출한 명문 가문이다. 광산김씨는 문정공파, 문숙공파, 양간공파, 낭장동정공파, 사온직장공파)의 5개 문파로 나누어진다. 안동 광산김씨는 주로 오천, 구담, 가구 등 3곳에 뿌리를 내려 세거하였다. 이들은 모두 고려 충렬왕 때 형부상서를 지낸 14세 양간공 퇴촌(退村) 김연(金璉, 1214~1291)의 손자 김진(金稹)이 계승한 양간공파에서 나온 분파이다. 오천에는 김진의 5남인 김천리(金天利)를 계승하는 분파가, 구담과 가야에는 김진의 차남인 김영리(金英利)를 계승하는 분파가 자리 잡았다. 그래서 오천에는 김효로(金孝盧, 1455~1534)가 예안의 오천에 입향하면서 광산김씨 예안파를 형성하였고, 구담과 가야에는 김영리 계열의 김용석(金用石)이 스승인 점필재(佔畢齋) 김종직(金宗直)이 당한 무오사화를 보고 안동의 구담으로 입향한 뒤 그 손자 김언기가 처가를 따라 오천리 근처의 가야리로 이거하면서 퇴촌공파로 정착하게 되었다.김언기는 자가 중온(仲昷), 호가 유일재(惟一齋), 본관이 광산(光山)이다. 점필재 김종직의 제자인 김용석의 손자이고, 이황(李滉)과 동방(同榜) 합격한 김주(金籌)의 아들이다. 어머니 순흥안씨(順興安氏)는 안처정(安處貞)의 딸이다. 이황의 문하에서 수학한 그는 풍산현 구담리에서 태어났으며 중간에 이계로 옮기고 만년에 가야에 터를 정한 것은 도산과의 거리가 멀지 않았기 때문이다. 또 오천의 종인(宗人) 후조당(後凋堂) 김부필(金富弼) 등의 종형제들과는 산 너머 가까운 거리에 있었고, 백담(栢潭) 구봉령(具鳳齡)과 회곡(晦谷) 권춘란(權春蘭), 송암(松巖) 권호문(權好文), 지산(芝山) 김팔원(金八元) 등 현인들과도 그다지 멀지 않은 곳에 살았기에 산사에서 규약을 마련하여 함께 모여 학문을 강론하였다. 동구의 수석을 지금도 구선대(九仙臺)라고 부르는데, 이것은 선생들이 일찍이 학문을 익히면서 명명한 것이라고 한다. 신유년(1561, 명종 16)에 김언기는 몇 칸의 서실을 지어 ‘유일(惟一)’이라 편액하고 날마다 생도들을 가르치니, 생도들이 많이 모여들어 수용할 수 없는 지경에 이르렀다. 생도들이 머무르는 곳을 ‘관선(觀善)’이라 이름 붙이고, 합하여 ‘광풍헌(光風軒)’이라 편액하였다. 그 앞에는 반 이랑의 연못을 파고서 ‘지수(止水)’라 하였다. 날마다 생도들과 경서(經書)를 강설함에 부지런히 힘쓰며 게을리하지 않았다. 생도들을 가르침에 과정을 엄격하게 세워, 구두를 우선시하지 않을 뿐만 아니라 정미한 뜻을 반복하였으며, 문장의 화려함을 숭상하지 않을 뿐만 아니라 의(義)와 리(利)의 차이를 자세히 분석하였다. 효제충신(孝悌忠信)에 근본을 두어 어버이를 섬기고 군주를 섬기는 도리를 알게 하였고, 그들이 나아갈 방향을 바로잡아서 성기성물(成己成物)의 공효(功效)를 이루게 하였다. 가르쳐주고 인도해주는 것으로써 체벌을 대신하여 곡진하게 잘 이끌었으며, 근본에 힘쓰며 순서에 따라 나아가도록 하였다. 과송(課誦)하는 여가에는 생도들을 이끌고 당에 올라 성현의 온축한 말씀을 강구하고 고금의 득실을 토론하여 학문의 문로를 열어주었다. 강학을 마치면 의젓하게 단정히 앉아서 깊이 잠심하여 완상하고 사색하다가 흥이 나면 지팡이를 짚고 배회하며 시를 읊조리고 유유자적하여 초연히 세상을 벗어나려는 생각이 있었다. 제자들 가운데 성취한 자가 있는 것은 잘 깨우쳐주심에 힘입었을 뿐만 아니라, 또한 보고 느끼는 사이에 얻은 점이 많았기 때문이라 한다.선생은 실질에 돈독하여 화려함을 물리쳤고 행적은 명성을 가까이하지 않았으며, 몸과 행실을 깨끗이 하여 남이 알아주기를 원하지 않았다. 일용상행(日用常行)의 법칙을 일삼았으나 세상을 놀라게 하거나 사람을 진노케 하는 행동을 하지 않았다. 은거하며 뜻을 구하여 행실이 높고 덕이 밝았으나 세상에서 선생이 이룬 바를 아는 이가 드물었다. 송암 권호문은 김언기와 도가 같고 뜻이 맞아서 함께 세상에 은거하였는데, 송암이 만년에 참봉에 제수되자 선생이 그 소식을 듣고 “장중(章仲)을 알아주는 이가 또 있었던가?”라고 함에 송암 또한 벼슬길에 나가지 않았다. 서애(西厓) 류성룡(柳成龍)이 그의 죽음을 슬퍼하면서 지은 만사(輓詞)에,학문은 고루함을 일삼았다고 비웃음 받았으나 學笑專門陋향리에선 나이가 많고 덕이 높다고 추중하였네 鄕推二達尊라고 하였고, 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一)이 초당시(草堂詩)에 화운하여,책상 앞에 앉아 있는 모습은 옥과 같았고 坐來螢榻人如玉강당에서 강의 마치니 혀에 침이 말랐네 講罷鱣堂舌欲乾라고 하였다. 그의 문하에는 성취한 자가 매우 많았는데, 비지(賁趾) 남치리(南致利), 지헌(芝軒) 정사성(鄭士誠) 등과 같은 공들은 선생이 도산에서 공부를 마치게 하여 학문으로 이름이 났으며, 옥산(玉山) 권위(權暐), 무의(武毅) 박의장(朴毅長), 오봉(梧峯) 신지제(申之悌), 노천(蘆川) 권태일(權泰一)과 같은 공들은 조정에서 벼슬하여 이름난 사람이 되었다. 북애(北厓) 김기(金圻), 수정(守靜) 금발(琴撥)은 지조와 행실로 존경받았고, 방담(方潭) 권강(權杠)은 후진들을 가르쳤다. 당시 이름난 사람들이 그의 문하에서 많이 나왔으니, 안동 지역에서 문학으로 성대한 이들은 대부분 선생이 창도한 데서 비롯되었다고 한다.

참고문헌

- 한국국학진흥원, 『한국국학진흥원소장 국학자료 목록집10 광산김씨 유일재종택』, 한국국학진흥원, 2011

- 이광정(李光庭), 「김언기 행장(金彦璣行狀)」, 『눌은집(訥隱集)』 권19유교넷-목판아카이브(http://mokpan.ugyo.net/hyunpan/)

- 한국국학진흥원, 『한국의 편액1』, 한국국학진흥원, 2016

광산김씨 유일재종택(光山金氏 惟一齋宗宅)

광산김씨 유일재종택(光山金氏 惟一齋宗宅) 용계서원 앞면