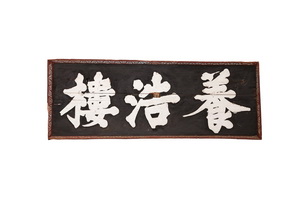

- 자료명 양호루(養浩樓)

- 글자체 해서(楷書)

- 크기 69.0×189.5

- 건물명 양호루(養浩樓)

- 공간명 예안향교(禮安鄕校)

- 서예가

- 위치정보 경상북도 안동시 도산면 서부리 204-1

양호루(養浩樓)

양호루(養浩樓)는 경상북도 안동시 도산면 서부리에 위치한 예안향교 문루의 편액이다. 이 편액은 예안향교에서 기탁한 것으로, 편액의 크기는 가로 189.5㎝, 세로 69㎝이다. ‘양호(養浩)’는 호연지기를 잘 기른다는 뜻이다. 호연지기는 천지 사이에 성대히 흐르는 정기를 말한다. 맹자가 자신의 부동심을 말하면서 “나는 말을 알며 나는 나의 호연지기를 잘 기른다[我知言 我善養吾浩然之氣]”라고 한 데서 유래한 것이다. 양호루는 1592년(선조 25) 임진왜란의 병화로 소실되었다가 2009년 4월에 복원되었다. 소실되기 전에는 많은 시인 묵객들이 이곳에서 시회를 열거나 학문의 토론장으로 활용하기도 하였다. 글씨는 작자 미상의 해서체이다.

넉넉하게 찍힌 점이 날아오르는 듯하면서 차분한 획을 만나고 다시 빠르게 달리다가 깊은 숨 내쉬며 멈추기를 반복한다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

예안향교(禮安鄕校) 소개

예안향교는 경상북도 안동시 도산면 서부리 204-1번지에 위치한 조선 전기 관학 교육기관으로, 오늘날의 국립교육기관이라 할 수 있다. 예안향교는 1411년(태종 11)에 지방민의 교화를 위해 창건되었다. 보호수로 지정된 양호루 앞 은행나무가 말해주듯 600년이 넘는 역사를 자랑하고 있다. 주지하다시피 향교란 제사와 교육이 공존하는 공간이다. 예안지역에서 이러한 기능을 가진 공간은 예안향교가 처음이고, 이후 1570년(선조 3) 우탁을 제향하는 역동서원(易東書院)이 창설되기 전까지 농암 이현보, 송재 이우, 퇴계 이황을 비롯한 예안의 선비들이 이곳을 출입하면서 학업을 익힌 곳으로 예안지역 교육의 토대를 형성한 메카이기도 하였다.예안향교는 1490년(성종 21)에 보수를 한 이후에도 몇 차례에 걸쳐 중수와 보수, 수리 등의 과정이 이루어졌다. 구체적으로 언급하자면, 1569년(선조 2)에 현감 손영제가 중수하였고, 1625년(인조 3)에 수리가 되었으며, 1745년(영조 21)에는 현감 김광수(金光遂, 1696~?)가 중수하였다. 1841년(헌종 7)에 다시 수리 과정을 거쳐 1900년(고종 37)과 1954년에도 중수의 과정을 겪게 되었다. 그러다가 1973년 8월 31일에 경상북도 유형문화재 제28호로 지정되었고, 현재 경상북도 향교재단에서 소유 및 관리하고 있다. 이렇듯 예안향교는 오랜 세월 동안 예안의 역사와 문화를 간직한 채 관민들의 열과 성에 의해 현재까지 유지되어 왔다. 현재 예얀향교의 제향은 춘추절인 2월과 8월 상정일(上丁日)에 받들고 있다. 예안향교 양호루 앞에는 수령 600년이 넘은 은행나무 한 그루가 의연한 자태로 서 있다. 보호수로 지정된 이 은행나무는 예안향교의 상징수이다. 은행이 향교 건립 시 식수된 것인지에 대한 정보는 없지만, 예안향교 설립 시 다른 곳에 있던 묘목을 옮겨 심은 것으로 보인다. 그런데 여기에서 약간의 의문이 있다. 일반적으로 향교나 서원 앞에 은행나무를 심어놓은 것은 공자의 행단에서 연유한다고 본다. 공자가 따뜻한 봄날에 은행나무 아래에 제자들을 모아놓고 글을 가르쳤다는 것은 주지의 사실이다. 그래서 공자의 위패를 모신 대성전이 있는 성균관이나 향교에는 은행나무를 심었다고 알려져 온다. 또 공부에 관련이 있는 서당이나 일부 서원에도 마찬가지이다. 그러나 과연 그럴까 의문이 든다. 공자가 학단을 연 것은 봄이다. 그런데 은행나무는 봄에 별다른 상징성이 없다. 오히려 살구나무 아래가 더 낫지 않을까. 행(杏)은 은행나무와 살구나무, 두 가지의 뜻을 지니고 있다. 그런데 살구꽃은 봄에 아름다운 꽃을 피우기 때문에 눈이 살구, 열매를 먹으면 입맛이 살구, 씨앗을 피부에 바르면 살결이 살구, 나무는 매질에 사용하여 정신이 산다는 장점이 있다. 이런 측면에서 살구꽃이 화려하게 피는 봄에 자연을 벗 삼아 공부를 했던 것이 더 타당할 듯하다. 그러나 학자들 사이에 이견이 있어 반드시 그렇다고도 단정 짓지 못하는 노릇이다.조선 중기의 학자인 윤흔(尹昕, 1564~1638)이라는 사람이 지은 『계음만필(溪陰漫筆)』을 살펴보면 향교 등지에 은행나무를 심게 된 것은 조선 성종 때라고 하였다. 왜냐하면 성종이 은행나무를 좋아해서 전국 각지의 고을과 객사 앞에 은행나무를 심으라고 명령을 내렸다는 것이다.성종이 늘 은행을 좋아해서 여러 고을에 명을 내려 관가에 은행을 심도록 하였다. 지금까지 각 고을과 각 객사의 뜰에 오래된 은행이 심겨 있는 것은 모두 그때 명을 내렸기 때문이다.성종은 1470년(성종 1)에 등극하였다. 그러므로 1470년대 후반이나 1480년대 초반경에 은행나무 식수에 대한 명이 내려졌다고 봐야 한다. 그러나 은행나무 묘목을 심을 경우 1, 2년밖에 안 된 어린 묘목을 심지는 않았을 것이고, 최소한 10년 이상 된 묘목을 이식하였을 것이다. 예안향교의 건립 연도가 1411년(태종 11)인 점을 감안하면 이식된 묘목은 1400년 이전의 것임에는 자명한 일이다. 이렇게 본다면 은행나무의 수령은 600년이 넘더라도 향교에 식수된 연도는 550년 전으로 추정해볼 수 있는 일이다. 연도에 대해서는 이견이 있을 수 있다. 중요한 것은 농암 이현보와 퇴계 이황을 비롯한 수많은 예안의 선비들이 향교에 와서 시를 읊조리거나 『소학』을 배우다가 결국에는 역사의 뒤안길로 사라져갈 때 양호루 앞의 은행나무만은 묵묵히 예안향교를 지키면서 향교의 역사를 차곡차곡 간직했다는 점이다. 예안향교의 상징수인 이 은행나무는 예안향교의 크고 작은 일들을 가지마다 잎새마다 빠짐없이 저장하고 있는 몰래카메라인 것이다.

참고문헌

- 황만기, 『선성지와 서부리』, 민속원, 2018

- 한국국학진흥원, 『한국의 편액1』

- 한국학중앙연구원, 『디지털안동문화대전』

- http://www.ugyo.net/

예안향교(禮安鄕校)

예안향교(禮安鄕校) 양호루 앞면