- 자료명 영모암(永慕菴)

- 글자체 해서(楷書)

- 크기 57.0×118.0

- 건물명 영모암(永慕菴)

- 공간명 영주 평은 오계서원(榮州 平恩 迃溪書院)

- 서예가

- 위치정보 경상북도 영주시 평은면 천본리 55-1

영모암(永慕菴)

영모암(永慕菴)

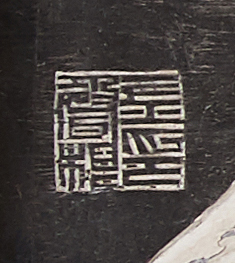

영모암(永慕菴)은 경상북도 안동시 녹전면 원천리 어란에 위치한 간재(艮齋) 이덕홍(李德弘, 1541~1596)의 묘제(墓祭)를 위하여 건립된 재사(齋舍)의 편액이다. 이 편액은 오계서원(迃溪書院)에서 기탁한 것으로, 편액의 크기는 가로 118㎝, 세로 57㎝이다. ‘영모(永慕)’는 이덕홍의 학문과 정신을 영원히 흠모한다는 의미로 『맹자』 「만장 상(萬章上)」의 “대효(大孝)는 평생토록 부모를 사모하는 것이다. 나이 50이 되어서도 부모를 사모한 이를 나는 위대한 순임금에게서 보았다[大孝 終身慕父母 五十而慕者 予於大舜見之矣]”라고 한 데서 취한 것이다. 영모암에는 이덕홍의 9대손인 침산(枕山) 이세강(李世鋼, 1846~1917)이 1912에 9월에 지은 「영모암기(永慕菴記)」가 걸려 있는데, 여기에는 영모암의 건립 시기와 규모, 영모암을 건립하게 된 전말 및 그의 소감(所感)이 기록되어 있다.계미년(1883) 가을에 약간의 재물을 거두어 족질(族姪) 은연(殷淵)에게 그 일을 주간토록 하니 몇 개월 만에 공사가 마무리되었다. 모두 10칸인데 양쪽에 협실을 두고 가운데를 당(堂)으로 하였다. 비록 그 규모를 크고 화려하게 할 수는 없었으나, 그런대로 아름답고 그런대로 완비하여 제사를 받들 수 있게 되었으니 종족(宗族)과 후손들의 정성을 모아 오늘에 이 일이 있게 되었으니 어찌 우리 종중(宗中)의 다행함이 아니겠는가. (중략) 옛날 진씨(甄氏)가 사정(思亭)을 건립하고 왕백해(王伯海)가 영암(寧庵)을 지었을 때 당시 군자들이 기문을 지어 그 행적을 훌륭하게 여겼겠지만, 오늘 이 분암(墳庵)을 ‘영모재’라 편액한 것도 고인의 추원보본(追遠報本)의 뜻일 것이다. 이에 감히 창건의 전말(顚末)과 마음속에 느낀 바를 위와 같이 기록한다.글씨는 해사(海士) 김성근(金聲根, 1835~1919)이 쓴 해서체이다.

‘永’ 자의 굵은 획에서는 영원히 변치 않겠다는 의지를 보는 것 같다. ‘慕’ 자의 생동하는 필획에서는 부모님과 함께 더불어 기뻐하는 마음 같다. ‘菴’ 자에서의 편안한 분위기는 부모님의 편안한 거처를 표현한다. (감상평 : 서예가 遯石 양성주)

영주 평은 오계서원(榮州 平恩 迃溪書院) 소개

이덕홍(李德弘, 1541~1596)은 본관이 영천(永川), 자가 굉중(宏仲), 호가 간재(艮齋)이다. 영주 남촌 구룡동[현 경상북도 영주시 장수면 호문리] 외가에서 태어났다. 어려서부터 용모가 단정하고 성품이 온화하였으며 친구들과 장난치며 노는 것을 좋아하지 않았다. 장성하여서는 독서에 매진하였는데 1555년(명종 10) 15세의 나이로 청량산에서 독서하였고, 3년 뒤에는 성재(惺齋) 금난수(琴蘭秀)에게 글을 배웠으며, 이듬해인 1559년(명종 14)에는 금난수의 소개로 평생의 스승인 퇴계(退溪) 이황(李滉)을 만나게 되었다. 이덕홍은 이황 문하에서 수학하면서 이황의 장손인 이안도(李安道)와도 교유하였고, 스승 이황이 세상을 떠날 때까지 10여 년 동안 문하를 떠나지 않고 늘 함께 생활하였다. 평소 수업이 끝난 뒤에도 홀로 단정히 앉아 독서를 하며 학문에 온 마음을 쏟았기에 이황 역시 이덕홍을 친자식처럼 여기며 아꼈다. 1578년(선조 11) 조정에서 훌륭한 선비 9명을 천거하라는 명이 내려졌을 때 정구(鄭逑)·남치리(南致利)·성호(成浩)·김장생(金長生)·구사민(具思閔)·권응시(權應時)·김윤신(金潤身)·문몽원(文夢轅)과 더불어 4위에 뽑혀 조정에 나아가 집현전참봉을 시작으로 종묘서직장, 세자익위사를 역임하였다. 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자 세자인 광해군을 성천까지 호위하였으며 「귀선도(龜船圖)」와 함께 바다에서는 거북선을, 육지에서는 귀거(龜車)를 사용할 것을 진언하기도 하였다. 1593년(선조 26) 노모를 봉양할 수 있도록 부탁하여 영춘현감에 제수되었다. 당시는 전쟁의 화는 잠시 멈추었으나 계속되는 기근에 백성들의 삶이 매우 곤궁한 상태였는데 이덕홍은 백성들과 함께 소나무 껍질과 도토리를 먹으면서 구휼에 온 마음을 다하여 관내에 굶어 죽는 자가 없게 되었다고 한다. 1594년(선조 27) 겨울 어머니가 돌아가셨다는 소식을 듣고 오계(迂溪)의 북쪽으로 돌아와 장사 지내고 무덤 곁에서 여막 살이를 하였다. 어머니를 잃은 깊은 슬픔에 쇠약해져 2년 뒤인 1596년(선조 29) 향년 56세의 나이로 여막에서 세상을 떠났다. 이덕홍은 퇴계의 학문을 이어받아 사서(四書), 『심경(心經)』, 고문(古文), 『주자가례(朱子家禮)』 등 여러 방면에 통달하였는데, 특히 『주역(周易)』에 조예가 깊었다. 이황이 궁리(窮理)와 격물(格物)의 오묘함을 시험하고자 이덕홍에게 혼천의(渾天儀)인 선기옥형(璇璣玉衡)을 만들라고 명하였는데, 옛 제도와 똑같이 만들어 이황이 더욱 권장하였다고 한다. 당시 제작한 선기옥형은 현재 도산서원(陶山書院)에 보관되어 있다. 이황뿐만 아니라 권우(權宇), 남치리 등 당대의 명유들과도 교분을 맺고 학문에 대해 토론하였다.영모암(永慕菴)은 1883년(고종 20) 정면 5칸, 측면 2칸의 겹처마 팔작지붕집으로 건립되었다. 시멘트로 정리된 기단 위에 막돌 초석을 두고 그 위에 원주 및 각주를 사용하여 건물을 세웠는데 다른 곳에서 사용하였던 부재를 사용한 탓인지 도리는 민도리와 굴도리가 혼재되어 있다. 모두 10칸인데, 중앙에 6칸 마루를 두고 좌우에 온돌방을 배치하였고 좌우 온돌방은 통간으로 꾸몄다. 전면 마루 부분에는 판문을 달았으며 가구는 5량가이다. 산의 경사면을 이용한 까닭에 전면에는 1.5m 정도의 석축을 쌓고 그 위에 사방으로 담장을 쌓았다. 출입문은 동쪽에 사주문(四柱文)을 세워 출입하도록 하였다.

참고문헌

- 안동민속박물관, 『안동의 현판』 상권, 2009이재곤, 『오계서원』, 오계서원, 2008한국국학진흥원, 『한국의 편액1』

- 한국학중앙연구원, 한국민족문화대백과사전

- 한국학중앙연구원, 향토문화전자대전

- http://www.ugyo.net/

영주 평은 오계서원(榮州 平恩 迃溪書院)

영주 평은 오계서원(榮州 平恩 迃溪書院) 영모암 앞면